住宅関連記事・ノウハウ

二世帯住宅は「同居“共働”住宅」?にする

二世帯住宅は「同居“共働”住宅」?にする

1 二世帯住宅は「同居“共働”住宅」?にする

「田舎で老夫婦だけで住んでいる両親が心配」

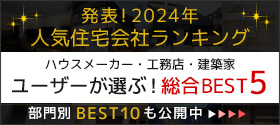

「働きに出たいが、子どもが心配」などと、今にわかに同居ブームなのです。核家族で別々に住んできた親子が、親の高齢化に伴って突然の体調の変化や怪我などに対し、互いが離れて住んでいることの不安を持つことと、子夫婦が共働きであったり、子どもの成長にともなって家が手狭になったなどが原因とも言えますが、この3・11の大震災直後から親子双方からの同居希望が増えていると言うのです。

親子二世帯の時計(天野彰)

2 同居の濃度べったり同居⇔二世帯分離

加えて親の年金の目減りや医療費の負担増、さらにはそのまた親の介護、すなわち老々介護などの問題が差し迫っているのです。本音では親たちに同居の希望や願望?があっても、今まで勝手気ままな核家族での暮らしてきたために親たちが同居に不安を抱いているのです。

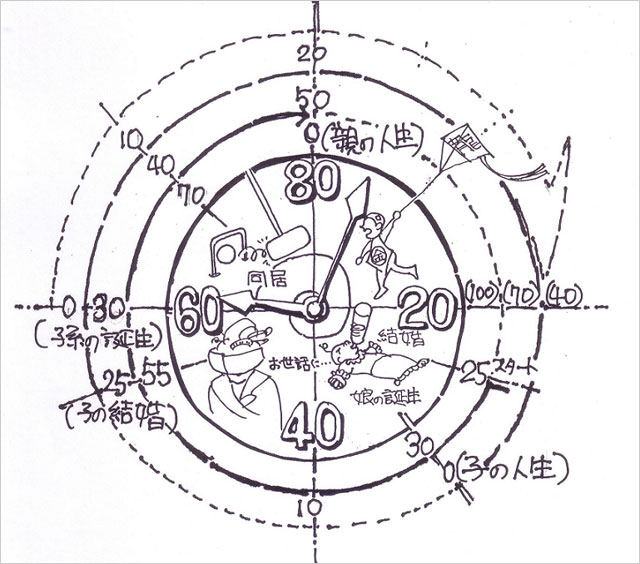

べったり同居は親夫婦が子夫婦にいろいろ気を遣い、結局一、二階に分けて勝手気ままに住める「二世帯住宅」が良いとなるのです。しかし「二世帯住宅」は「同居住宅」ではなく、近くに住みながら親子が疎遠になってしまうことも多いのです。

同居の濃度とパターンーKと玄関が変わる(天野彰)

結局のところ、同居するなら息子夫婦すなわち嫁とは思い切って「べったりの同居」が良く、意外にも娘夫婦とはあえてきっちりと分けた「二世帯住宅」がよいのです。理由は簡単で、二世帯住宅と言っても、親子がさして広くもない一つの敷地の中で、しかも同じ屋根の下で鼻を突き合わせて住むことになるのです。これらはたとえ玄関を別々にしても、音もすれば声も聞こえ、孫子は行き交いするのです。結局目を合わす機会も多くなり“勝手”には住めるものではないのです。いったん意見の違いがあったり、諍いがあると別々の家に住んでいるために、なかなか修復のチャンスがないのです。これは「スープの冷めない距離」とも同じで、近くに居ながら“スープ”どころか顔も見せないなど、かえって気まずい関係になりかねないのです。そんなときに限って、父親が急に病に倒れたり、最悪亡くなりでもしたら母親の疎外感はさらに増すことになりかねないのです。

3 親子「同居“共働”住宅」

やはり嫁姑こそあえてべったり同居する方が多少の諍いも解決が早く、さらに義母からいろいろと学ぶことも多く、孫には半世紀にもおよぶ生きた情報やマナーが伝えられるのです。共働きの子夫婦にとっては子どもたちを預けて安心して出かけられるのです。これこそが親子の「同居“共働”住宅」であり、親子夫婦それぞれの役割が発揮でき、生産性も高い「同居」となるのです。

その反対に娘同居は放っておいても、べったりとなってしまい、まさに互いが甘えて依存し過ぎることになり、かたよった「同居“共働”住宅」となる危険が多いのです。そこで親、娘夫婦をあえて「二世帯」に分けて自立した生活ができるようにするのです。この結果、案外軽視されがちな娘の夫、すなわち婿の立場も阻害することがなくなるのです。肝心の娘はいくら二世帯に分けてドアを別々にしても勝手に入って来て、たとえ親娘で喧嘩をしても“親娘だけに”すぐにやって来て関係は修復されるのです。

最近は長寿で親夫婦はもとより祖父母も元気で、四世代が一緒に住む例も多い。これを中国の故事で「四世同堂」と言う。まさに「鶴は千年亀は万年」ののようにめでたいことと言えるのですが、二世帯住宅はマンションと同じように、たまたま親子が住む共同住宅のようで、親子が“共働”して住む同居ではないのです。年齢がひと回りも違う親子夫婦がせっかく一緒に住むなら、経済的なことばかりではなく、一緒に住む安心感や愉しみ、さらには世代の違う夫婦が互いに学び、助け合う価値観を持ちたいものです。

同居の住まいの設計は難しいものです。一組の夫婦が住む家でさえ、双方の希望や意見がそれぞれ10通りずつ出るとすると、夫婦で10×10=100で、なんと100通りのプランができるのです。

これが親子の同居となると親、子夫婦それぞれで100通りのプランとすると、なんと100×100で1万通りのプランが生まれることになるのです。親子夫婦4人の意見や希望を際限なく聞いて、全員の要望に合ったプランなど出来ようはずがないのです。そこで面倒となり、やっぱり「二世帯住宅」になるのですが、この二世帯住宅は同じ土地に同じ屋根と基礎で建築コストも割安となるものの、光熱費や生活費は二世帯が別々のために期待できず。互いが勝手に暮らせる反面、そのバランスが崩れた瞬間、かえって不自由となることも多いのです。

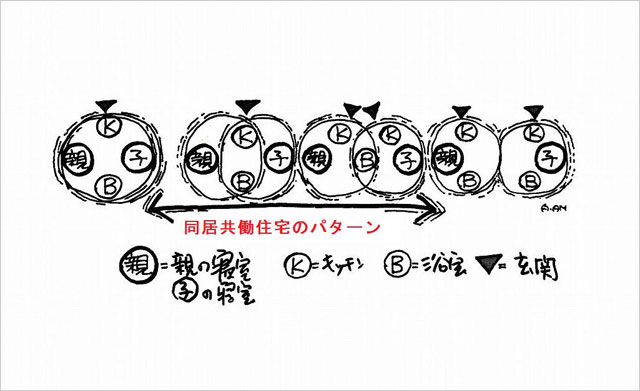

4 狭い家でも「同居“共働”住宅」は可能

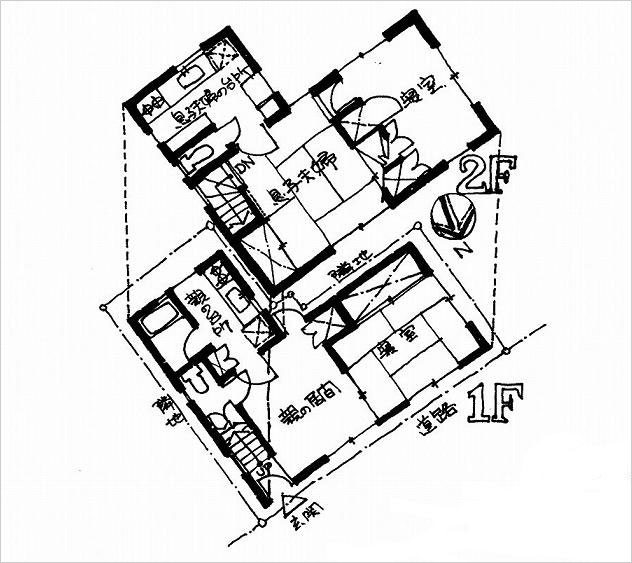

べったり同居は生活時間や好みの異なるDKを別々にし、極力互いの寝室を遠ざけてプライバシーの確保に努め、リビングなどを互いの緩衝ゾーンにするのです。こうして二組の夫婦があえて一緒に暮らせるプランこそ活動的な同居、つまり共働きの子夫婦と、それをサポートする親の共同、まさしく“共働”生活となるのです。こうした生産的かつ積極的な現代版同居は、はつらつとした親子の新しい感覚の同居スタイルで、しかもいずれ介護が必要となっても、安心して暮らせ、育児と在宅介護の本質的な福祉が可能となるのです。イラストのわずか15坪の家でさえ「同居“共働”住宅」になるのです。

わずか16坪でもできる同居“共働”住宅プラン(天野彰)

今、高齢者が増え続けるなか、年金不安や介護保険の将来性などを考えますと、実にやるせない不安がよぎります。老人ホームなどの施設も多くありますが、この先老人が多く入所できるかどうかも分からず、費用もいくらかかるか分かりません。しかし、やはり家族と一緒がいいのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー