住宅関連記事・ノウハウ

スウェーデン式サウンディング試験とは

スウェーデン式サウンディング試験とは

1 スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)とはどんな試験か

サウンディングとは

「抵抗体をロッドなどで地中に挿入し、貫入、回転、引抜の抵抗などから土層の性状を調査する手法」と定義されています。噛み砕いて言うと、「叩いたり、押し込んだりして、土の抵抗値を計る」ということになります。SWS試験での抵抗体は、ねじれた形の矢尻のようなもの(スクリューポイント:写真1)で、まずはそれを鉄製の棒(ロッド)に取り付け、地面へ突き立てます。次に、おもりを載せる為におもりの受け皿となるクランプを設置します。この時点でロッドには5kgの重さ(荷重=Wsw)がかかっていますが、ここでロッドが沈む場合はその貫入量(深さ)を記録し、沈まなければ次のおもり(10kg)を載せ15kgの荷重をかけます。更に25kg、50kg、75kg、100kgと段階的に荷重をかけながら、上記の作業を繰り返します。100kgに達したところでロッドが沈まなければ、ロッドの頭につけたハンドルを回してスクリューポイントで土を掘進し、ロッドが25cm貫入するのにハンドルを何回転させたかを記録します。ハンドルの回転数は半回転(Na)を1回とカウントします。(測定結果の整理時に、貫入量1m当たりの半回転数に換算します(Nsw))

SWS調査状況 写真

SWS試験機は手動式、半自動式、全自動式がありますが、これは荷重と回転の計測方法が手動か機械かの違いです。これを繰り返し、貫入量5cm当たりの半回転数が50回以上となった時や、ロッド回転時の抵抗が著しく大きくなる時(擁壁の底盤や盛土材に当たった時も)、固い地層や障害物に当たった時には試験終了となります。また、貫入量が深くなるにしたがってロッドの周面に働く摩擦が強くなるため、一般的には10mで貫入を終了させる場合が多いです。そうして得られたのが下記の数値です。

- 1 どの段階の荷重で沈んだか

- 2 ハンドルをどれだけ回転させたか

これらの数値から、地盤の強さを推定します。

地盤が原因で建物が傾く(不同沈下)とき、盛土地盤や埋戻し地盤、傾斜地盤などでバランスの悪さに起因する事例が多いと言われています。強さに加え、バランスの良し悪しも検討できる、木造建築物向けのSWS試験を行うことが望まれます。

2 スウェーデン式サウンディング試験結果の見方

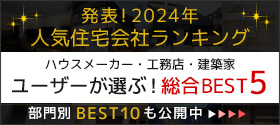

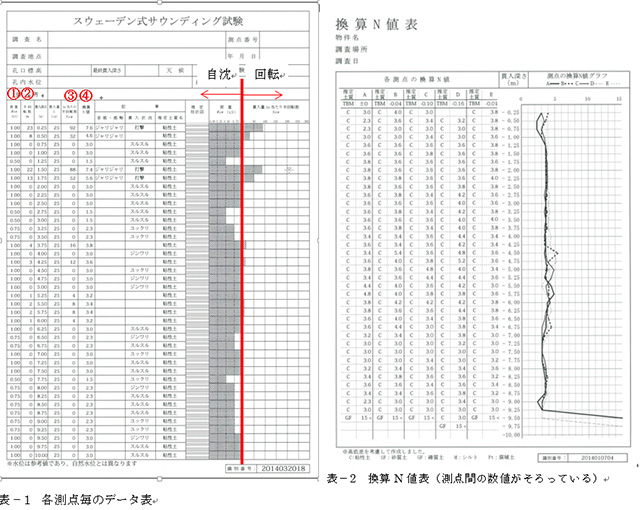

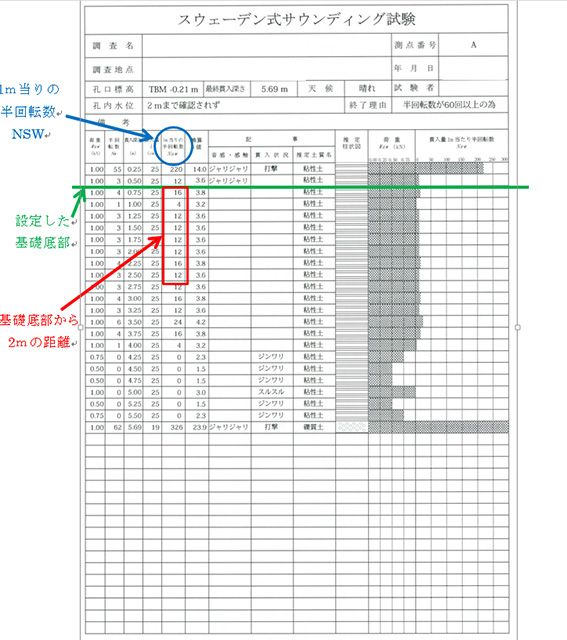

表左:各測点毎のデータ表 表右:換算N値表

表:換算N値表

表-1 各測点毎のデータ表ですが、表中の1の荷重Wswはおもりの重さです。国際単位での表記となっていて、1.00kNは100kgのおもり、0.75kNは75kgのおもりを載せた状態です。2は半回転数Naで、これを3の「1m当りの半回転数Nsw」へ換算します。2が25cmを貫入させるのに回した回数なら4倍し、2が10cmを貫入させるのに回した回数なら10倍します。1と3の数値を使い、標準貫入試験(ボーリング試験に併用して行います)での打撃回数に当たるN値(地盤の固さの指標)を推定したものが4の換算N値です。土質によって換算式が違い、粘性土の場合と砂質土(礫・砂も含みます)の場合で分けています。換算式は一般的に稲田式が採用されています。

- 粘性土換算N値=3Wsw+0.05Nsw

- 砂質土 換算N値=2Wsw+0.067Nsw

データ表の右側の棒グラフは、赤いライン(実際の結果表には赤ラインは入っていません)を境に、左側は「何kNで自沈したか(Wsw)」を示し、右側は「1m当りの半回転数(Nsw)」を示していて、自沈層と回転層の分布が分かり易く記されています。換算N値表には、換算N値を折れ線グラフにしたものが記載されています。複数測点をまとめて表記しているタイプならば、折れ線グラフのバラつきを見ることができ、測点間のバランスの良し悪しが分かり易いです。例えば、表-2 換算N値表では折れ線がほぼ重なりあっていていますが、表-3 換算N値表では上部の折れ線が左右に大きく振れています。表2は全体的にバランスが良く、表3は上部でバランスが悪い、と見られます。

3 スウェーデン式サウンディング試験結果の判定について

平成13年に国土交通省告示第1113号第2項で、地盤の許容応力度を定める方法が提示されました(インターネットで「告示1113号」を検索すると出てきます)。

許容応力度とは、地盤の強さを示す数値で、この数値が建物の重さを上回れば建物を支えられ、下回れば建物を支えられないとなります。式は(1)式から(3)式まであり、SWS試験で得られるNswは(3)式で使えます。

(3)qa=30+0.6Nsw

qa…地盤の許容応力度(kN/m2)

Nsw…基礎の底部から下方2m以内の距離にある1mあたりの半回転数(最大値150)の平均値

表-1:基礎の底部を地表面から-50cmとした場合

表-1を例にすると、基礎の底部を地表面から-50cmとした場合

qa=30+0.6((16+4+12+12+12+12+16+12)/8)=37.2(kN/m2)となります。

小規模建築物ならば、m2当りの重さはだいたい20kN~30kNです。そうすると、37.2kN/m2(地盤の強さ)≧30kN/m2(建物の重さ)となり、地盤の強さの方が勝るので、「建物を支えられる」となります。しかし、基礎底部より下に自沈層がある場合は別の検討が必要で、そのことが告示でただし書きされています。どういうことかというと、おもりの重さのみで自沈する層(0半回転)があっても、qaは30kN/m2以上となるからです。つまり、どんな地盤も30kN/m2以上の強さがある、ということになってしまうのです。そのため、自沈層の評価は改めて慎重に行うように、ということです。

4 自沈層がある場合の判定について

まずは試験結果を利用した算出式を紹介します。自沈層とは、おもりの重さのみで沈んでしまう層(0半回転)のことです。

おもりは5kgから始まり100kgまで6段階あって、段階ごとに沈まないかを確認しながらおもりを増やしていきます。自沈層には6段階の弱さがあるのです。例えば、同じ0半回転でも、75kgまでは耐えられた時と、25kgまでしか耐えられなかった時を想像してもらうと、強さに差があることをイメージしやすいかと思います。では、自沈層の評価はどのようにして行えるのでしょうか。

実は、自沈層の評価方法はこれと定められているものはなく、いくつかの式が推奨されています。日本建築学会が発行している「小規模建築物基礎設計指針」では、qa=30Wsw+0.64Nswという式を推奨しています。これは、告示の(1)式を発展させた式で、Wsw(荷重)をかけることによって、おもりの重さを考慮する式となっているのです。

表-1を例にすると、基礎の底部を地表面から-501cmとした場合

qa=30((1+1+1+1+0.75+1+1+1)/8) + 0.64((8+8+0+8+0+0+16+0)/8) = 32.3(kN/m2)となります。

他に、住宅地盤品質協会が推奨する式

qa=30Wsw+0.60Nsw

という式は、日本建築学会の式と告示の(3)式をもとにしたものとなっています。しかし、これらは支持力の目安であり、別途、地形の考慮や沈下の検討が必要なのです。地形から連想されるワードは、山や谷といったところでしょうか。もしくは、台地、海岸平野、扇状地、砂丘、埋立地などが浮かびやすいかと思います。

地形を考慮する、とは簡単に言うと、「山や台地」なのか「谷や低地」なのかを見極める、ということです。それは、標高が高いか低いか、または洪積層か沖積層か、とも言えます。一般的に、標高が高い地形(洪積層)は良好で、標高が低い地形(沖積層)は軟弱と言われます。そこで、どの地形が「山や台地」で「谷や低地」なのか、代表的な地形を紹介します。

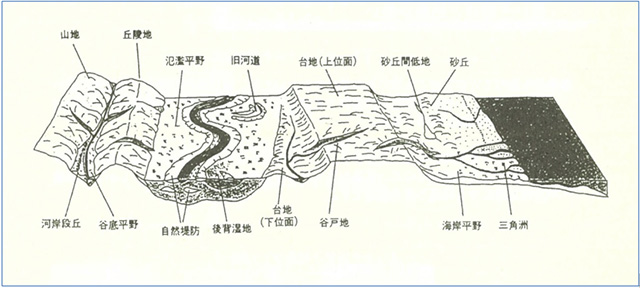

図1 山や台地と谷や低地

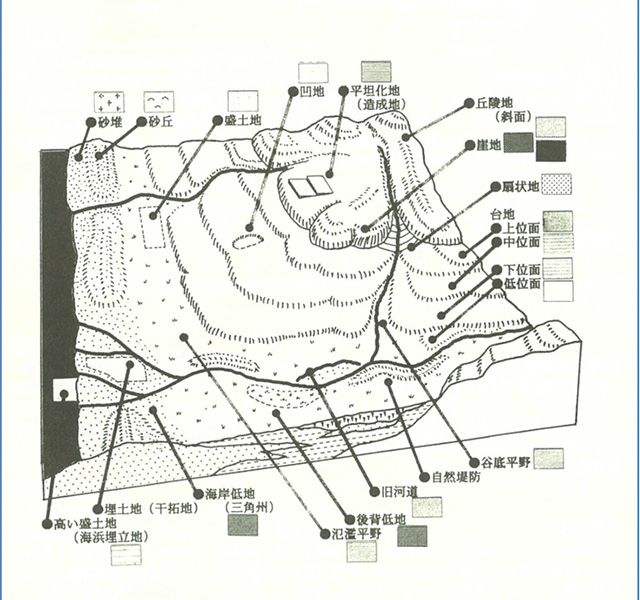

図2:標高の高低が大切です

- 山・台地=標高が高い=洪積層 山地・丘陵地・台地・河岸段丘

- 谷・低地=標高が低い=沖積層 谷底平野・氾濫平野・自然堤防・後背湿地・旧河道・海岸平野・三角州・砂丘・埋立地

図1や図2を見ると、地形ごとに標高の高低をイメージしやすいかと思います。では、なぜ標高が高いと良好で、標高が低いと軟弱なのでしょうか。

一般的に、古い地層は長い年月をかけて固くなるので、新しい地層ほど軟弱です。洪積層と沖積層では形成された年代に違いがあり、洪積層は古く標高が高い場所に分布しているのに対し、沖積層は新しく標高が低い場所に分布しています。もう一つは水分です。土のお団子を作る時、水分が適量だと固いお団子ができますが、水分が多くなればなるほど形を保つのが難しくなります。これは地盤にも言えることで、長い年月をかけて水分が抜けながら締め固まっていく地形は良好傾向となり、標高が低く水が集まりやすい地形(水は高い所から低い所へ流れるので)は地盤が水に浸っている時間が長いので軟弱傾向になりやすいのです。ここで大事なことは、地盤に含まれている水分は上から圧力をかける(住宅を載せる)と抜けていく、ということで、これが地盤沈下の原因となります(参照)

SWS試験の測定結果で1.0kNのおもりだけで沈む層があっても、測点間の数値にバラつきがない上に、標高が高く人為的に乱された形跡もない地盤は、小規模建築物ならそのまま建てられる場合がありますが、逆に標高が低い地盤はおもりだけで沈む層があると、それだけで軟弱な傾向とみなされます。それは、試験の数値だけでなく、地形を考慮したうえでの判定だからなのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー