住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

長生きハウス!“いなす技”は防災と人生にも

長生きハウス!“いなす技”は防災と人生にも

あけましておめでとうございます。昨日のことのように思われる能登半島地震から一年、さらには阪神淡路大震災から早や30年!いずれも直下型の突き上げるような揺れに硬い建物が割れるように破壊されたのです。

今思えばわが国では建物をもっと柔軟なものと捉え、多湿と強震にもアローワンスを保つ伝統工法の無数の「仕口」で、揺れと歪みを柔軟に吸収する1000年の知恵が活かされていればと思うばかりです。

柔軟な “いなす技”は引き算!マイナスの“力”

昨暮れに『65歳からの長寿の家のつくり方』(さくら舎)なる本を書き上げました。その執筆中にふしぎな感覚となったのです。

今までの「50代から生涯暮らすリフォーム」(KADOKAWA)や「60歳から家を建てる」(新潮新書)などではまさしく自身の半生すぎを前向きにとらえていたものが・・・、なぜか老いた自身の今、この先の老いの姿。

家の行く末、さらには死後の始末。奥さんの生き方・・・自身の親たちの人生を想い、そして墓までを近く移転しようとしたのです。そう、すべてが“引き算”と化したような気がしたのです。なるほどこれが断捨離か!と身を挺して体現したのです。

建物も盛らない、足さない?引き算で考え、想う

すると・・・建築構造の数理的、合理的数値や経年変化など、とにかく頑張らない。傾いたら起こして直せばいい。能登でも柱梁はそのまま建て起こし基礎を強靭にやり直し、できる限りの元の家の生活に再現する。挑戦的に強い家などにするよりも柔らの住まいの方が人にも柔らかい!

すべてを気軽に柔軟に考える!人生を縛ってはいけない!家に縛られてもいけない!建築を学ぶ学生たちも、わが事務所のスタッフにもデザインで人の家で遊んではいけない。“自身の家を持って”、そのリフォームを想う。そう、そのように想像して対処する。

私の友人の医師もその人のあとの人生を考え、想い、処置をするようにしているという。まさしく若い医師がやりがちな医学のための医療、足す医療ではないと言う。

“仕口のアローワンス”の柔軟性は防災や人生にも通じる

国宝でありながら雨ざらしで、しかもあまりに多くの参拝者が靴履きで上がる清水寺の舞台はまさしくわが国固有のメンテナンス技術でもあるのです。直近では2004年夏、侵食された材の部分を削り埋め込み、分厚い板と板をつなぐ本実(ほんざね)もすべて凹にして、そこに互いをつなぐ角材を入れる雇い実(やといざね)で、主要構造の柱と梁の楔(くさび)を打って“締め直し”を行うのです。さらに驚くべきは架構の無数の「仕口」のアローワンスで、揺れと歪みを柔軟に吸収し、緩みすぎれば各仕口の楔(くさび)を木槌で叩いて調整するだけでいいのです。

仕口と見える楔(くさび)は長生きの救心ならぬ“吸震効果”

この“仕口と楔”は何も神社仏閣だけではなく、秋田など多雪地帯の民家では室内から柱梁が見えるようにして“見える楔”で調整をし、実に200年以上も生き延びて来ているのです。

筆者はこの無数の楔による締め付けこそが、建物の木組みのひずみや地震時の揺れに対して建物の破壊を防ぐ “吸震効果”と名づけているのです。これこそがまさしく“やわらの精神”の柔構造の発想なのです。

揺れがひど過ぎれば楔が緩み、外れ、主要構造材を救うのです。これをまた木槌で叩いて締め付ければいいのです。こうして“やわらの精神”で柔軟に身を守る、耐震や防災を考えると、また新たな“生きる手法”いや、むしろ“生き残るスキル”を見いだせるような気がするのです。

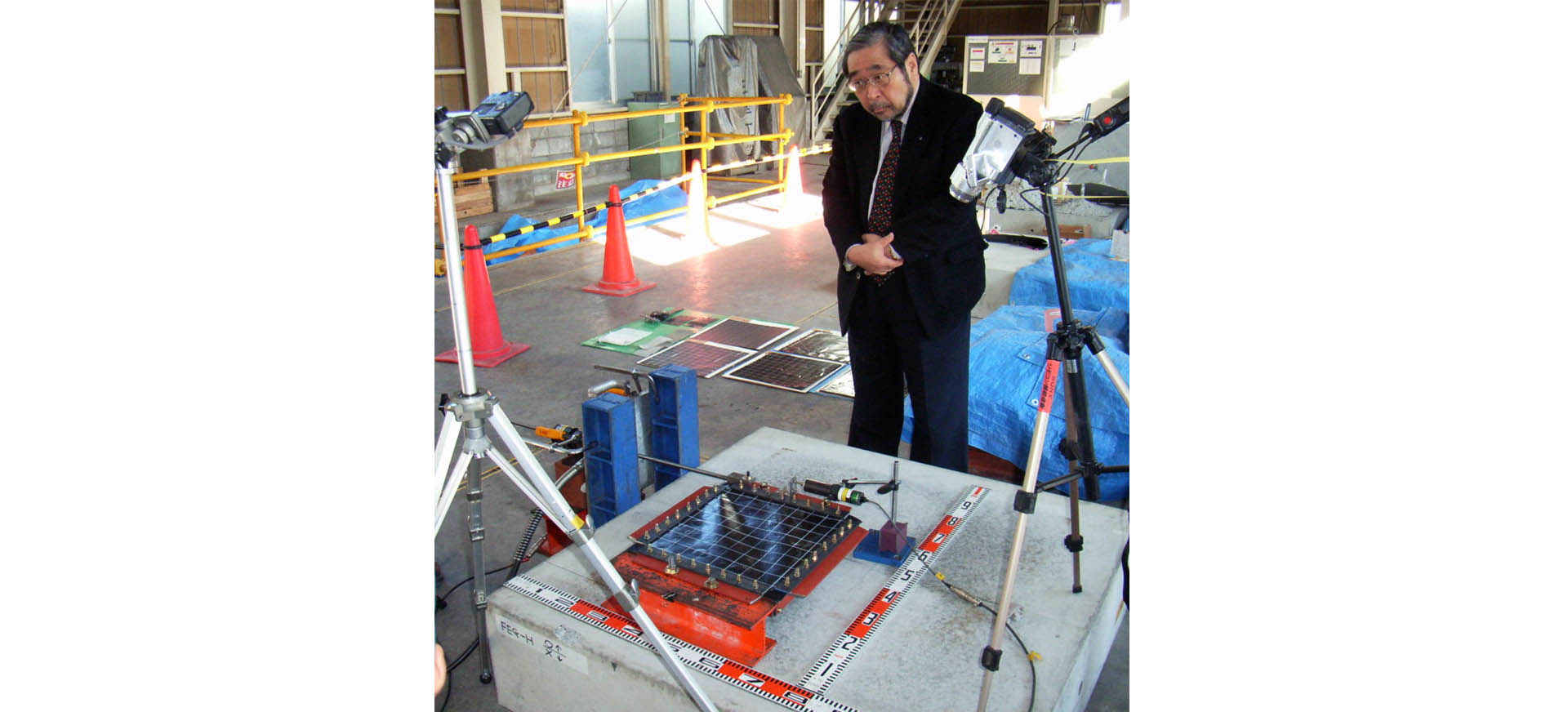

筆者は阪神淡路の直下型の揺れに対して真剣に個の仕口のアローワンスと柱梁間をゴムシートで柔軟に“張る筋交い”の研究をしたのです。その結果、各地で制振装置やダンパーなどが研究され、“柔らか構造”が見直されてもしたのです。

次回、人は一人では生きてはいけない?出会いと街について考え直してみてはいかがでしょう。

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー