早坂淳一 保有資格:AFP(日本FP協会認定)/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/一般社団法人生命保険協会認定/シニア・ライフ・コンサルタント/

工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在はハウスネットギャラリーを運営する第三者機関ネクスト・アイズ(株)にて、住宅コンサルタントとして活躍中。

執筆・監修:ハウスネットギャラリー事務局 早坂淳一

更新日:2025年4月10日

ここ数年、都心部では「狭小住宅」をご計画の方が多くいらっしゃいます。あえて狭めの土地に住宅を建てるメリットとは何でしょうか。新築するなら広い家ではなく、なぜあえて狭小にするのか。

こちらのハウスネットギャラリーでは、施工会社が実際に建てた100件以上の狭小住宅の事例を掲載しております。7坪~15坪まで様々な大きさの狭小住宅を見て、その魅力をご紹介していきます。工夫を凝らし狭さを克服した驚きの事例。快適な居住空間をどのようにして実現したのか。気になる狭小住宅の秘訣をご覧ください。

狭小住宅とは、一般的に15坪(50m2)以下の敷地に建てた家を指します。時には、10坪もない7坪や8坪という大きさの家も。

限られたスペースに建てる「狭小住宅」のメリットをまとめてみましょう。

掲載事例:「ビルトインガレージの世田谷ハウス」株式会社YAZAWA LUMBER(こちら)

11.21坪 お洒落な外観の狭小住宅

まず狭小住宅は都市部で建築されるケースが多いため、立地条件にメリットを感じている方が大勢いらっしゃいます。例えば通勤・通学、買い物などに便利。交通インフラが整っている都心部では、日々の移動に自動車を使わないため、自動車を持たない選択肢も生まれます。自動車を所有しないことで、ガソリン代や自動車保険、自動車にかかる各種税金、駐車場代がかからない等のメリットが人気の理由といえます。

立地条件以外に、以下のようなメリットも人気の理由としてあげられます。

狭小は建築するのに制約も多いため土地の坪単価そのものが安くなっている場合が多いのです。

狭小住宅でよく見られる、中2階などのスキップフロアは床面積に計上されないため、固定資産税の対象になりません。そのため、スキップフロアを有効活用することで広い空間を確保することも可能です。

限られたスペースに様々な要素を入れ込むため、空間の使い方ひとつにしてもお施主様の要望を元にした個性的な空間となる場合が多いです。狭小住宅での空間づかいは非常に重要といえます。

狭小住宅は、3階建ての場合がほとんどです。3階建ての住宅は通常の1・2階建ての住宅と比べると地震や津波に強いことが国土交通省の調査により発表されています。

(構造計算により十分な耐震性をもつことを証明しないと、行政から建築許可が下りません)

狭小住宅は、都心部に家を建てる「立地条件」と土地代や税金面などでお得な点が人気の理由といえるでしょう。

狭小住宅で新築を考えている方は、まずはどんな住宅が建てられるのか知る事も大切です。ハウスネットギャラリーでは、ハウスメーカー・工務店・建築家が実際に建てた狭小住宅の事例を多数掲載しています。狭小住宅の事例一覧はこちらからご覧いただけます!

狭小住宅はもちろんメリットだけではありません。きちんとデメリットも把握して判断する必要があります。ここでは、狭小住宅のデメリットをまとめます。

掲載事例:「シンプルで長屋の佇まいをもつ狭小住宅」 株式会社ホープス(こちら)

なんと7.2坪の狭小住宅

原因のひとつは、建築資材などの搬入時に人件費や車両費などが通常よりプラスされるため建築費は高くなる傾向にあります。

なぜかというと、敷地が狭いため、建築地のすぐそばに大型トラックがつけられず、軽トラックなどでの搬入となった場合、同じ量の建築資材を運ぶにも往復する回数が増えます。さらに車が通れない道などの場合は人力で運ぶ状況も多くなるためです。

それに関連して工事現場に駐車場や資材置き場がないことなどが、工事費用の上がる原因につながります。

このようなプラスでかかる部分の費用については、認識しておきましょう。

狭小住宅は3階建てで建築される場合が多いですが、防火地域ではそもそも3階建て以上の木造住宅は禁止されています。さらに準防火地域では準耐火建築物* とする必要があります。

*壁・柱・床などの主要構造部、すべてが45分間の過熱に耐えられる構造のこと

狭小住宅でおすすめの工法は、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)のラーメン構造です。木造に比べ建築費は割高となりますが、建物の構造がしっかりしていることで、壁の少ない間取りや広い窓など開放的な空間に向いているため、プランの自由度が高くなります。

その他、住宅地における建物の斜線制限により屋根を急勾配にするなども決められています。

狭小住宅は、狭い土地ならではの制約が多いこともしっかり把握しておきましょう。

一般的に10年程度経過すると、建物の外壁修繕を行います。その際に、隣家との間が狭すぎて工事の足場が組めないなどの問題が多いそうです。民法上は、隣家との敷地境界線から50㎝以上離れたところに建てる必要がありますが、両隣とも少しでも広く建てたいという思いから実際には50cmない敷地もあるとのこと。

新築から数年たった住まいのメンテナンスは定期的に必要なため、いざ工事をと思っても実施できない状態にならないように注意しましょう。

狭小住宅は、上記のようなデメリットも理解した上で計画を進めましょう。

デメリットを感じさせない工夫を凝らすことで、理想の狭小住宅を実現することも可能です。

不安を解決する手段の1つは「間取り」です。次は、誰もが気になる狭小住宅の間取りについて、大空間を実現するポイントをご紹介します。(こちらから)

現在、住宅会社から出された見積りやプランを見ているけれど、少し予算がオーバーしている・プランがあまり納得いかなくて・・・とお悩みの方は、専門家へ相談できる「ハウス仲人」へご相談ください。現状の不安や問題点からあなたのご計画にマッチする住宅会社などをご紹介します!気になる方はこちらからご連絡ください。

狭小住宅は狭い敷地に家を建てるため、十分な広さや収納が確保できるのか等、気になる点が多いのではないでしょうか。ですが少しの工夫で狭さを感じさせない住み心地のいい狭小住宅になるのです。

掲載事例:「広々ルーフバルコニーがある家」株式会社アイコーホーム

片流れ屋根が特徴的な15坪の狭小住宅

地上は3階建てで屋上を有効活用し、下には地下室も設けるなど空間を全て無駄なく利用することができます。地下室は設計次第で、採光や通風も確保でき、ワンフロアが狭い分、縦の階数を増やすことでプラスの空間として利用可能です。同じように屋上は戸外の居室として利用することも可能です。

ただし、地下室は建築工事費が多くかかる場合もあるため注意が必要。

掲載事例:「ガレージのある家」 株式会社ホープス

ルーフデッキ。中心にはトップライトを設置して室内に光を届けます。

通常の2階建て住宅とは異なり縦の移動が多くなる狭小住宅では、動線をスムーズにする工夫が必要です。

特に、水回りなどはフロアをわけないことがポイントです。

やってしまいガチな間取りとして、1階にサニタリースペースがあり、洗濯物干しは3階にあるというパターン。1階から3階まで洗濯物を持って上がらなければならず、とても重労働の上、時間がかかります。

生活動線から考えておすすめは、キッチンと洗面、バスルームを隣接させると動線が最短距離で済み効率的に動けます。また、水回りは2階以上に計画するのもおすすめ。バスルームなどは2階にすることでプライバシーを確保できます。

掲載事例:「参考になる工夫が満載のモダンな住まい」 大和ハウス工業株式会社

キッチンの直ぐ近くに、洗面・脱衣室さらに室内物干しを設置した家事が楽にできるプランです。

狭小住宅でもっとも重要な間取りのポイントは、部屋同士は細かく仕切らずに空間同士を繋げること。つまり【間仕切り】を少なくすることが広い空間をつくるポイントになります。

間仕切りを少なくして空間を繋げる方法として、適しているのが「スキップフロア」

スキップフロアとは、1.5階や2.5階といわれる「中二階」「中三階」を設けるつくりのことです。壁で部屋を区切らないため、家全体の空間をゆるやかにつなぎます。基本的に廊下も設けないので、全ての空間を居住用として使えるのも魅力。

まさに狭小住宅には最適な間取りをつくることが可能となります。

掲載事例:「大和郡山モデルハウス(奈良県)」株式会社アイ工務店

2階に上がる階段は、途中で右手に行くと書斎スペースに。更に書斎下にはウォークインクローゼットを完備

狭小住宅では、スキップフロアにすることで、移動するだけの廊下や玄関ホールなどを省くことができます。例えばキッチンスペースの延長空間として、幅を広げて通り道にしたり、趣味の空間として書斎の一部を通り道に利用するなど。廊下ではなく使用できるスペースの一部を利用するというのがポイント。本来であれば必要な廊下という概念がなくなり、空間を有効的に使うことができます。

ご自身で検討している土地に希望の家が建てられるのか不安に思う方も多くいます。そんな時は、家づくりの相談窓口である「ハウス仲人」がこれまでの経験値から計画の進め方などをアドバイスいたします。

狭小住宅ではある空間を有効活用することもポイントです。その空間は、階段。

スケルトン階段は、階段の踏板と支える骨組みだけで、つくる階段のため抜け感が演出でき、光と風を室内に届け、圧迫感も通常の階段より感じにくくなります。何より、階段自体のスペースを有効活用できます。

掲載事例:「回遊性のある二世帯住宅」 東京セキスイハイム株式会社

階段下まで有効活用した事例です。

階段下スーペースが抜けているため、勉強や仕事場などのワークスペースとしても、おもちゃやゲームで遊ぶ子供のプレイスぺースにもできます。また、グリーンや間接照明を飾って楽しむなども可能。階段自体をベンチにしてのんびりと過ごすこともできます。

狭いスペースでは、壁や扉があるだけでも圧迫感を感じるもの。少しの工夫でその圧迫感を軽減することができます。

壁や扉の素材をガラスなどの「透明・半透明」の素材にすることで、視界が抜け空間が広く感じられる場合があります。例えば、LDKと階段を仕切る壁をガラス素材にすることで、一体感が生まれ広がりを感じられます。

掲載事例:「光階段の家」 株式会社ホープス

階段との仕切りをガラスにすることで圧迫感がないので広がりを感じます。スライドレールもあり開閉も自由です。

全体的にガラス素材でなく一部分に使用しても視界が抜けるため、圧迫感を減らすことに繋がります。以下の事例のように、ドアなどにも擦りガラスなどで光が抜けるように工夫するのもいかがでしょうか。

掲載事例:「オープンキッチンを囲む家」株式会社じょぶ

ドアにガラス素材を使うことだけでも光が抜けます。

狭小住宅で快適に暮らすためのコツを探すなら、実際に建てた狭小住宅の事例から探してみることをおすすめします。たくさんの事例を参考にあなたの狭小住宅での暮らしをイメージしてみてください。ハウスネットギャラリーでは、アイデア満載の狭小住宅の事例を100件以上掲載中!詳細はこちらからご覧ください。

狭小住宅は住宅の密集地に建てるケースが多いため、十分な採光を取る工夫が重要。大きな【開口部】を設けることは、明るい室内を実現するはポイントとなります。

限られたスペースで開口部を設けるコツとして、天井までいっぱいのガラスを使うこと。天井までガラスにすることで、通常よりも光を取り込みやすくなります。

また、視線が外に抜けるように、窓の位置にも配慮することで解放感が生まれます。例えば、窓の取り位置を建物と建物の間に設置することで、密集地でも視界の広がりを感じることができます。窓の位置にはプライバシーへの配慮も必要です。隣家の視線が気になるような際どい隙間に窓を設置する場合などは、天井近くに付けるハイサイドライトや、床ギリギリの地窓などを活用することもおすすめです。

掲載事例:「借景の家」 JYU ARCHITECT充総合計画 一級建築士事務所(こちら)

普段からカーテンをせずに過ごせるよう、開口部を工夫した空間です。

窓以外にも、開口部として有効的なのは「吹き抜け」です。

吹き抜けをつくり、その天井部に天窓を設けることで部屋全体へ光を届けます。さらに、取り込んだ光を部屋全体へ届けるためのひと工夫として、階段をシースルーにするのも効果的です。

掲載事例:掲載事例:「kitchen with mama」 株式会社じょぶ(こちら)

季節ごとの光の入り方も想定して、吹き抜けと窓を設ける徹底したLDK空間。

住宅密集地だからと諦めずに、上記のような点を意識して【開口部】を有効的に活用することで、明るい室内となります。

続いては、採光以上に気になる「収納」のアイデアをご紹介します。(こちらから)

「間取りに関していろいろと要望はあるけど、安心して任せられる会社を探したい!」と考えるのは当たり前です。ハウスネットギャラリーでは、あなたのご計画に対して専門家がアドバイスすることも、検討中の土地にプランを提案することも可能です。狭小住宅を計画中の方はぜひ、こちらからご相談してみてください。

収納は余裕を持って計画しましょう。ポイントはデッドスペースを無駄にしないことです。

ここでは、狭小住宅で役立つ収納計画のアイデアを簡単にご紹介します。

掲載事例:「風と光にみたされた店舗併用狭小住宅」 株式会社ホープス(こちら)

シンプルなキッチンですが、あえて見せる収納とすることで空間のアクセントとなります。

LDK空間というのは何かと物が沢山です。日用品やキッチン周りのものを全て仕舞い込むことですっきりした空間となります。天井から床まで全てを収納とする大容量はおすすめです。壁面を収納とする際のポイントは、扉を引き戸とすること。扉の開閉スペースを気にしなくていいため、狭小のような限られた空間でも最適です。

掲載事例:「台東区の家」 株式会社YAZAWA LUMBER(こちら)

11坪の狭小住宅。キッチン背面の壁一面が収納スペースで常にすっきり。

吹き抜け部分に壁ができる場合は、ディスプレイとして棚を設けることで、その場所も収納として利用できます。家族写真などを配置するなど、それぞれのご家族で工夫して楽しまれるのも1つ。

掲載事例:「らせん階段と吹き抜けのある敷地面積13坪の家」 株式会社コトブキホームビルダー(こちら)

スキップフロア段差に収納スペースを設置

少しの段差も収納として利用することが、狭小住宅には必要。

例えば、スキップフロアでできた少しの段差や階段の段差なども収納として利用します。段差部分を引き出しにすれば、容量もかなりのもの。

収納はしっかり話し合い検討することで、日常の生活もさらに快適になるでしょう。せっかくの新築なのに収納家具を余計に買わないと物が溢れるなんてことは避けたいですよね。

ぜひ上記のアイデアを参考に、収納計画を進めてみてはいかがでしょうか。

続いては、実際に狭小住宅を建てる際に、注意すべきポイントをいくつかご紹介します。(こちらから)

「狭小住宅の収納計画についてアイデアを教えてほしい!」という方は、住宅のご相談経験豊富な「ハウス仲人」へお尋ねください。あなたの要望に合わせて最適な住宅会社もご紹介できます。

さてこれまで、「無駄なスぺースを省き仕切りを作らない」、「開口部を設けること」、「収納の取り入れ方」など狭小住宅でも快適にする間取りのポイントをご紹介してきました。

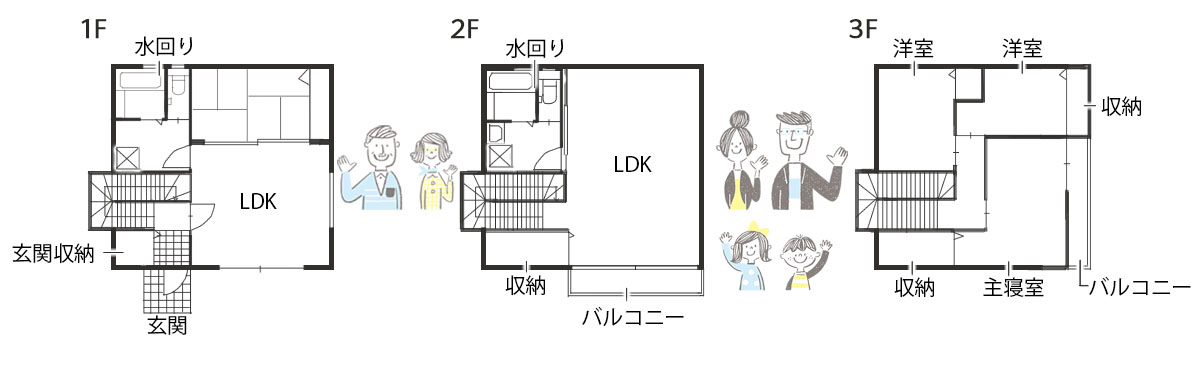

まずは、二世帯住宅を狭小で実現する間取りのポイントです。

3階建て 玄関のみ共有とした二世帯住宅の間取り例です。

1階に親世帯のLDKや寝室、水廻り。2階と3階が子世帯です。

限られた空間でもそれぞれのプライバシーを確保できるような工夫された点はポイント。

<狭小住宅 間取り例①>

1階の親世帯は必要最低限でシンプルな間取りです。LDKと和室の間仕切りを開き1つの空間にすることもできます。

子育て世帯は、2階と3階の各部屋に収納を設けつつ、生活スペースを圧迫しない工夫もポイント。

「狭小だから二世帯は難しいのでは?」と考えますが、アイデア次第で実現できる可能性もあるかもしません。

実際に狭小住宅で二世帯住宅を実現している事例もあるので、参考にいくつかご紹介します。

素材感にこだわったインダストリアルな13坪の狭小二世帯住宅 施工:ホープス

1階は水回り+寝室+リモート部屋+親世帯の部屋、2階はLDK、3階は2つの子供部屋の構成です。狭小とは思えない、すっきりとした空間が広がります。

狭小住宅だけど二世帯住宅をご検討中の方は、こちらの事例を参考にしてみてください。

広々ワークスペースのある2世帯住宅 施工:アイディホーム

1階親世帯・2階子世帯で、キッチン、トイレは各世帯ごとで、お風呂と玄関のみ共有した二世帯住宅です。各世帯の生活スタイルを確保しつつ適度な距離感を保てるプランとなっています。

間取りなどの詳細もあるため、狭小住宅をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

「狭小住宅だから明るさとか期待できない・・・」と考える方も多いかもしれませんが、実はアイデア次第で採光と通風をしっかり確保できます!

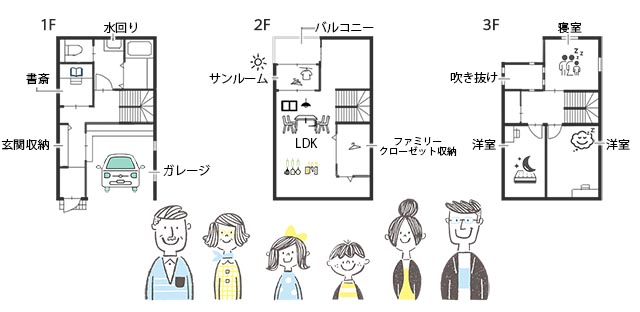

<狭小住宅 間取り例②>

狭小住宅のリビングは採光の面から2階に計画する傾向にあります。そんな2階にサンルームを設けて、さらに3階まで吹き抜けにすると光と風が抜ける空間になります。ここで洗濯物を干すこともできますし、椅子やテーブルを置いて、バルコニーの窓を開ければ広々とした中庭のように活用方法は無限大です。

3畳ほどでもサンルームのようにとすることで、明るい空間が広がるでしょう。サンルームは無理でも、2階と3階を繋ぐ吹き抜けを取り入れるだけで開放感を味わえます。

ただ注意点としては、サンルームは夏場の強い日差しで空間自体が熱くなりやすいため、遮熱効果の高い窓にすることをおすすめします。

実際に狭小住宅で中庭のある空間を実現している事例もあります。ここでは、いくつかピックアップしてご紹介します。

素材感にこだわったインダストリアルな13坪の狭小二世帯住宅 施工:KADeL

1階は水回り+寝室+リモート部屋+親世帯の部屋、2階はLDK、3階は2つの子供部屋の構成です。狭小とは思えない、すっきりとした空間が広がります。

LDKに中庭を取り入れたスタイリッシュな計画を成功させた事例です。ぜひ参考にしてみてください。

江戸スタイルの家 設計:光設計

一日の疲れを癒すお風呂から家族だけが楽しめる小さな坪庭を設置。全体的にウッドパネルなどを使い、和の雰囲気が味わえます。このように小さくてもお庭を設けることを意識するだけでも特別な空間で過ごせる気がしますね。

間取りなどの詳細もあるため、狭小住宅に中庭を取り入れた計画をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

狭小住宅で気になるのは収納。ただでさえ限られているのに、収納にそこまでのスペースは避けないと考えますが、こちらもアイデア次第です。

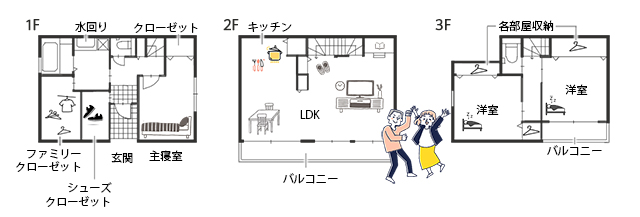

<狭小住宅 間取り例③>

こちらの間取りのポイントは、1階に大容量のウォークインクローゼットとシューズクローゼットを設け、家族ごとで衣類やコート、バックはもちろん季節物(例:扇風機やクリスマスツリーなど)を収納できます。この間取りであれば、1階で身支度を整えて直ぐに外出できます。水回りからの動線も考慮されているので、帰ってきてからの動線もしっかり検討されています。

2階LDKはあえて収納を少なくし、各個室にしっかりと収納を設けて直ぐ使うもの身近に収納できるように考えられています。

実際に狭小住宅で収納をしっかり計画した間取りもあるので、いくつかピックアップしてご紹介します。

モダン3階建ての家 施工:YAZAWA LUMBER

狭小では建てる前に、収納をしっかり検討することが大切です。こちらの事例では、LDKに作り付けの収納を設置し、入居後も収納家具を置く必要がないため、スペースを有効的に活用できます。また、収納棚も壁一面にせず、明かり取りの小さな窓を設けることで、カウンターのように使うこともできるので非常に便利です。

狭小住宅の収納計画は、ぜひこちらの事例を参考にしてみてください。

「余計な物を持たず、最低限で暮らす」というライフスタイルがここ数年、注目されています。2人や1人で暮らす方は特に、広い家よりも自分たちに合った広さの住宅で暮らしたいという人も増えているようです。

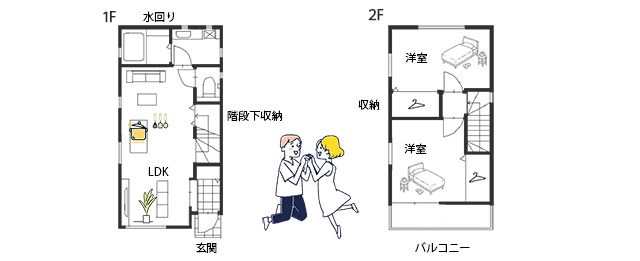

<狭小住宅 間取り例④>

夫婦2人暮らしの場合、キッチン・水回り・リビング・ダイニング・それぞれの個室があれば十分です。それに玄関や階段・収納を入れて、生活に必要最低限な空間のみにまとめたシンプルだけど住みやすいプランです。

客間も欲しいという場合には、それぞれの個室を小さくするなど少し検討は必要です。

狭くても間取り次第で、快適に暮らすことができます。

実際に夫婦2人でコンパクトに暮らす狭小住宅を実現している間取りをご紹介します。

1LDKのコンパクトライフ 施工:広島建設

必要な空間をしっかりと確保し、プラス収納を充実させた間取り。1階には水回りと寝室、2階はLDKで2人暮らしで狭さを感じさせないちょうどいい空間に仕上がっています。キッチンには、家事動線を考えて洗濯スペースを設けているのもポイント。

無駄を省いてシンプルに暮らす狭小住宅の事例は参考になること間違いありません!間取り図もあるので、ぜひご覧ください。

実際に狭小住宅を検討する場合は、依頼する会社が、あなたのスタイルに合わせた間取りの提案ができるかが重要になります。その会社が、狭小住宅の実績が豊富な会社かどうか・担当者がどれだけの知識と経験があるのかなどで、満足のいく狭小住宅になるかは決まります。

ハウスネットギャラリーでは、そんな狭小住宅を検討されている皆さんの家づくりの進め方や、間取りのこと、会社選び、ローンのこと、土地のことなどをまとめて相談できる「ハウス仲人」というサービスを展開中。ぜひはじめての家づくりを業界経験20年以上の専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

ここまででご紹介したように狭小といっても室内は解放感のある空間を演出することが可能です。ですが、建てる上で様々な制約や気を付けるべき点もあります。

ここでは、狭小の特徴や間取り以外に建てる際に考慮すべき点をご紹介していきます。

掲載事例:「ライトコートのある家」 株式会社FAR EAST(こちら)

13坪の中に、開放的なライトコートのある狭小住宅。

密集地に建てる際は、外からの死角が多くなります。

そのため、1、2階の窓を防犯ガラスにするなど防犯対策を施すことが必要です。

外に置く必要のある給湯器やエアコンの室外機は、隣家との位置も考慮しつつメンテナンスしやすい場所に設置するよう注意が必要です。隣家との間に十分なスペースが取れないことの多い狭小地では、運転時の騒音が隣家とのトラブルの原因になるほか、貯湯タンク交換など大がかりなメンテナンスを行う際、非常に手間がかかる可能性も考えられます。

密集地に建つ狭小住宅は、外部からの音や自宅からの音漏れが気になるところです。外壁材や開口部の防音・遮音対策をしっかり検討することで快適な生活を送れます。

今までにご紹介した、間取りのコツや注意点をしっかり把握した上で計画を進めましょう。しかし家づくりは専門的な内容が多いこともまた事実です。では、満足のいく狭小住宅を建てるにはどのようにすればいいのかというと、家を実際に建てる「施工会社」を真剣に選ぶことが非常に重要なのです。選ぶ際の簡単なポイントはその会社の実績をしっかり確認すること。今までに「狭小住宅」を建てた実績の多い会社であれば、安心できるのは間違いありません。逆に実績が少ないと満足する提案を受けることもできず、不安ばかりがつのるでしょう。

素人では分からない現場での予想外な出来事にも冷静に対応してくれる位の実績ある会社に依頼することで、スムーズに計画が進むことは間違いありません。

狭小住宅を建てる施工会社選びは、実績ある会社を選びましょう。

早坂淳一 保有資格:AFP(日本FP協会認定)/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/一般社団法人生命保険協会認定/シニア・ライフ・コンサルタント/

工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在はハウスネットギャラリーを運営する第三者機関ネクスト・アイズ(株)にて、住宅コンサルタントとして活躍中。

建築面積:43.29m2 / 13.07坪

建築面積:38.66m2 / 11.69坪

建築面積:37.26m2 / 11.24坪

建築面積:43.05m2 / 13.04坪

建築面積:39.33m2 / 11.89坪

建築面積:25.84m2 / 7.81坪