住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

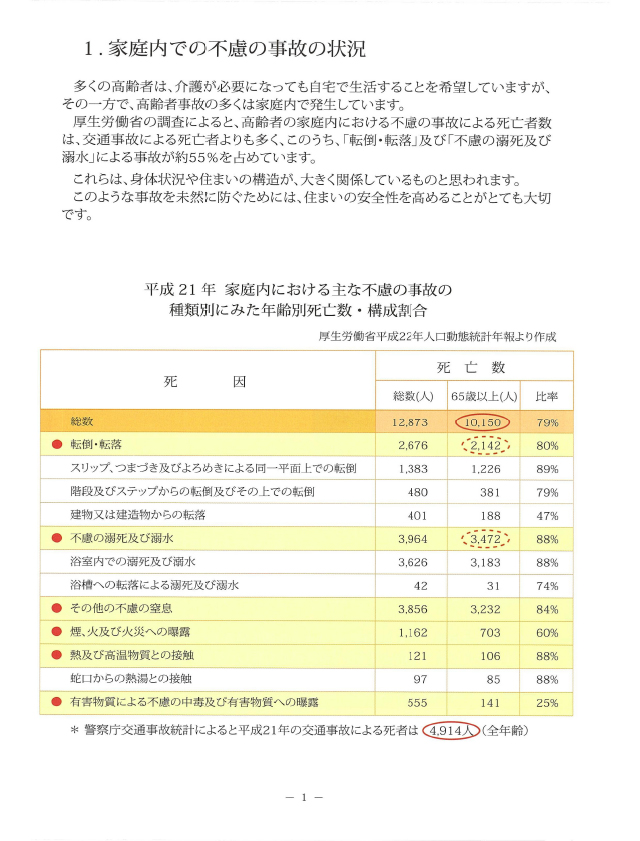

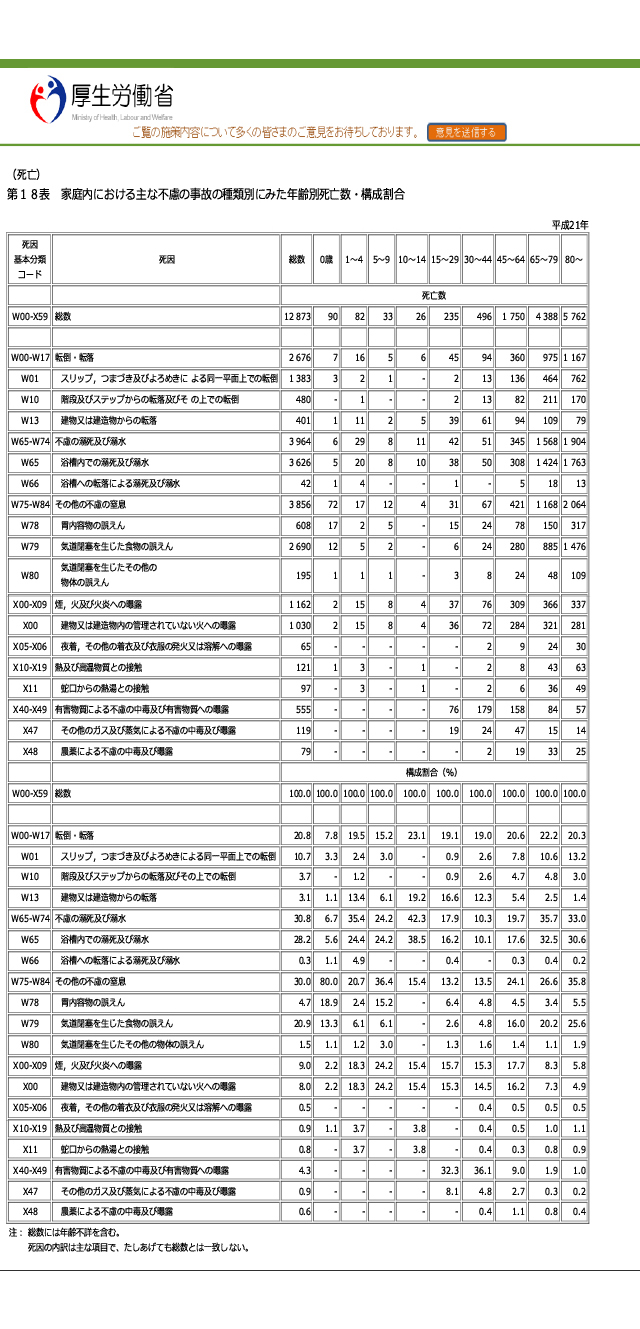

若い人に告ぐ「老楽しく住む家」 わが家の危険?!

若い人に告ぐ「老楽しく住む家」 わが家の危険?!

【1】「老楽しく住む家」 わが家の危険?!

- いつまでも若いと思うな!「わが家に危険はいっぱい」

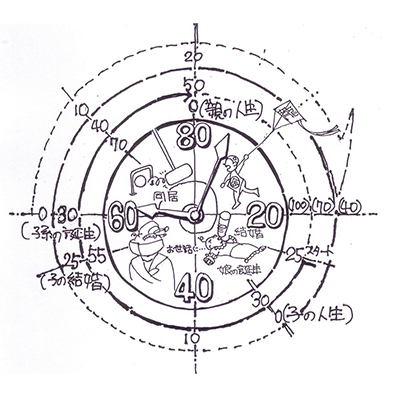

- 住まいを建てるとき一番困ることは、自分はまだ若い、いつまでも元気だと思うことです。これが住まいやリフォームの設計に大きな間違いをもたらすことになるのです。いくら若いと言っても、40代、50代の人が家を建てるとすると、だいたいはこの家は「最期の家」と考えます。

もし人生の最後まで住むことを考えるなら自分が80、90になったときのことを忘れてはなりません。しかし実際には、残念ながら建てる時には“今”しか頭に浮かばないのです。

- 小さな段差が危険

- その一つが段差です。家の中に段差がたくさんあるのですが、それはわずか3㎜か5㎜そこそこの畳と廊下との段差です。こんなわずかの段差にもつまずいて、足の爪をはがして“イタイッ”ということになるのです。年をとるにつれ小さな奥行きや高さを認識しにくく、おまけに動作も鈍くなります。布団や座布団にもつまづき転倒をしてしまうのです。

リビングのソファーに2㎝もあるような分厚い絨毯を敷くなど、大事故になることもあるのです。これは若い人でも慌てたり、酔っているときなどでも起こり得るのです。つまり現実にはそうカッコよくはならないのです。これは玄関マットも同じことが言え、注意が必要です。

子どもたちによくある例で、玄関マットの上に乗った途端そのまま玄関に滑り落ちて行くこともあり大きな事故が現実に多く起こっているのです。これがお年寄りだったら大変です。玄関にマットなどない方がいいのです。もしどうしても玄関マットを敷きたい場合は滑らないようにすべり止めのゴムなどの上に置くか、できるだけ薄いものにし、両面テープなどで止めておきます。

こうして見ると住まいには思わぬところに小さな段差が多いのです。同じ板張りでもリビングとダイニングの間、あるいはダイニングとキッチンの間などにドアや引き戸のためのわずかに敷居が上がっている場合もあり、これが危険となるのです。こうした段差はあらかじめ施工者に頼んでおけば、床下の根太(ねだ) を切り込んで敷居を埋め込むことが可能です。

床の仕上げの厚みが15~20㎜だった場合敷居は2センチか3センチになりますが。それを同じ根太の上に敷居を乗せて施工すれば当然誤差が出て、立ち上ってくるのです。ワゴンや車いすも通りづらく、応急処置として市販のクサビ状の薄板を段差の両側に取りつけることもありますが、意外にこれに躓いたり滑ったりもするのです。

- ハッキリした段差はリハビリ

- 反対に玄関の上がり框(かまち)や、リビングから小上がりの和室との間の大きな段差があることを気にする人も多いのですが、意外にもこうしたはっきりとした段差の方が見誤ることが少なく、むしろ上がり降りの際、腰掛けて楽に上がれたり、足腰を鍛える為にもなると言うのです。やはり僅かな中途半端な段差の方が問題となるのです。モダンですっきりした平らな床の間もいい例で、かつての床の間は畳よりも10センチ以上も高かったのが広く見せるために、床の間の床板(地板)を畳と同じ高さする例も多いが意外にもこれが事故やケガに繋がるのです。問題は素材の差で、畳には弾力があり踏むとわずかに沈み、床の間の地板は沈まずごくわずかな段差ができるからです。

床の間に花を生けようとしたときに躓いて前のめりに転んだり足の爪を剥いだりするのです。これはあのカーペット敷き込みの場合も同じで、踏むとカーペットが沈み、フローリングとの間にわずかな段差が生じるので注意が必要です。

- 浴室の水切り段差

- 浴室との段差も危険と言われます。脱衣室から浴室に入るとき防水の関係上どうしても5~10センチくらいの段差ができます。しかも脱衣室の方は板かビニールの床で、浴室の床はタイル貼りかプラスチックで濡れていてすべります。そこに不用意にかかとから踏み入れ体重を掛けると、ツルっと滑ります。これは風呂に入るときよりも、掃除をするときや、お湯が溢れたりするときに、慌てて飛び込んで滑って転倒し、後頭部を敷居に打つなどの大きな事故となります。

多少の水切りからの漏れも覚悟して、ユニットバスなどの最少の水切り段差にするか、浴室側に細い溝を付けるのです。トイレもトイレ・スリッパのために床を下げることもありますが、これも転倒の原因となり車椅子も出入りできません。老いに備えた住まいでは、床を一段下げるようなことは避けたいものです。

- 実は若い人に事故が多い?

- これが老いた自分の姿なのですが、実はこれらは若い人にも危険なのです。この水回りの事故、意外にも動作も緩く慎重なお年寄りよりは、なんと活発に動く若い人や子どもの方が多いと言われています。

中でも階段の事故が多く、大きいのです。それも上がるときよりも降りる時に多く、物を持っているときや、リズミカルに降りているつもりが、足が遅れてたりスリッパが脱げたりし、逆に滑り止めにひっかかったりするなどして大きな事故になるのです。そんなときこそ手すりが重要ですが、一般には片方しか手すりがありません。上って行くときを考えて手すりを付けることが多いのですが、降りる時は利き腕側に手すりがないのです。利き腕は家族でも違っています。物を持って上り下りすることも多く。階段は広い方がよさそうですが、多少狭くなっても手すりは細めのパイプにしてでも両側にあった方が安全です。若く元気な時は気が付かないことですが、若い人でも酔ったときや、寝て起きてふら付いて降りてみると、階段がいかに恐ろしいものであるかがわかります。

それが老いた時の感覚なのです。両側手すりは若い時でもスキーなどで足をくじいたり骨折したりした時など両腕でよじ登れるのです。階段の仕上げ材も重要で、板張りの階段はだれもが好むのですが、風呂の場合と同じように、かかとから足を下ろしたときに滑りやすく、段鼻に市販の滑り止めを付けている家庭も多く、つま先を引っ掛けて頭から落ちるなどの大事故にもなります。

また階段室を明るくしたいためガラス張りにすることもありますが、踏み外し転倒した場合には支えにはならず、割れて危険な凶器にもなります。こうして家の中の段差、床、階段、玄関マット一つにさえ、足腰が弱ったときのことを考え想像して検討をすることが、今の若い自分にも安全で、それが老いの生活でのわが「老楽しく住む家」となるのです。

【2】「老楽しく住む家」の暮らしとは?

- やっと始まる「大人の住まいづくり」

- わが国の住宅政策は長い間、「子育ての住まい」が基軸となっていました。しかし、超高齢化社会となって、ようやく「大人の住まいづくり」の必要性を感じ始めたのです。が、今度はいきなりバリアフリー、それも老いた人の車いすの為の街づくりや家づくりの掛け声と極めて短絡的です。

バリアフリーとはもともとはノーマライゼーションで始まり、お年寄りも障害のある人たちにも誰にでも分け隔てなく暮らせる街や家づくりの思想のはずで、それが現代のスマート・シティの発想でもあるはずです。しかしそれがなぜかいきなり全自動AIにコントロールされるかのような5Gの街、“えせユートピア”のような発想となってしまいそうです。憂えるべきはそのために本来の老いた日常の自分たち夫婦の身の回りの“小さなこと”を忘れがちとなってしまうことです。

- リフォーム・ブームのきっかっけとは

- では「大人の住まい」とはそもそもどういうことなのでしょう。かつてのシステムキッチン・リフォームがブームを引き起こした団塊の世代の主婦たちを見てみましょう。ある日長年使い慣れたキッチンを見たら、そこは単に飯をつくるだけの流し台のある暗い台所に過ぎなかったことに気づき、やっと子どもたちから手が離れて自分の時間ができてみると、いかに殺風景なダイニングキッチンかが見えたのです。

そんな時、たまたま学生時代の友だちの家に誘われて行ってみると、古ぼけたかつての家が素晴らしくリフォームされて、そこには大人の女性?たちが愉しげに集い、あたかも子育てのままの自分に、“大人の家”の暮らしぶりを見せつけられたように驚いたと言うのです大きなショックを受け、その帰り展示場やシステムキッチンのショールームなどを覗いて見た。これがキッチンを始めとするリフォーム・ブームを起こしたきっかけとも言われているのです。しかし、それが果たして夢の“大人の暮らし”だったのでしょうか?

- 気付いた「家の格式」

- 一方、企業戦士だった夫たちは、定年退職後、まるで方向感覚を失ったイルカのように、毎日家でゴロゴロとしているばかり、時々訪れていた仲間たちも来ることもなく、おもちゃ箱をひっくり返したような「子育ての家」に居ながら、妻がキッチンを中心としたリフォームをしようとしたことを端に、家を見直してみる。すると今まで忘れていた「家の格式」がまったくなく、自分の居場所も楽しみもないことに気が付くのです。自身が育った家には、玄関を始めとして、床の間や床柱等のそれなりの家の格式があったものです。そこに季節の飾りも歴史もあり、父親の居場所もあったのです。それが「子育ての住まい」では、ただ学校が行う季節の行事としてだけで、まったく忘れられてきたことなのです。こうして改めて今の家を見てみるといかに空虚なものか!と初めて思えて来たとも言うのです。

- 見えてきた老いの生活の不安と愉しみ

- こうしてはじめて、三度の食事をつくるキッチンから愉のしむキッチンへ、そして子育て優先の住まいから格式のある住まいへと大人の住まいの実現に大きく変わろうとしているのです。

しかしこうした「大人の住まい」のリフォームは案外高額になり、子育てが終って子どもたちが出て行けば、スペースも広く必要としなくなることも想像ができます。そこで今の家を思い切って壊し、自分たちだけの住まいに建て替えようか?別のところにでも住み替えようか?などと迷いはじめ結局子育てのままの抜け殻のような家に住み続けることになるのです。この先、老いの暮らしはどうなる?果たして子どもたちとの同居は?などなどと迷い始め心が千々に乱れると言うのです。

そこに急激に販路を見いだしたハウスメーカーや分譲住宅などのデベロッパーたちは子育てのままの洒落た3LDKの基本プランの規格住宅で、家の価値や格式とはまったくかけ離れた、ただ持ち家だけをテーマに千載一遇のチャンスとばかりに売り急いでいるのです。

- あわてず騒がず賃貸か持ち家か?を含めわが未来を考える

- ここでもうひと踏ん張り!同時に、親の方もわが子家族の将来、そして近いわが老いの生活の現実を見るのです。すると現実の暮らしの将来像が見えてくると、今の住まいを生かして、同居かあるいは賃貸併用かも見えてくるのです。

こうして初めて今の家を壊して建て替えるか、あるいは処分して住み替えるか?老いの生活とはいったいどこでどう暮らすか?も見えてくるのです。そこには住まいの現実的なすべて、家のカタチや間取り、さらにはトイレや水回り、手すりなどの安全対策、暖房や照明、換気扇などのエネルギーや健康の必要策、そして非常時などの対応と、わが暮らしの“必要素”の詳細も見えてくるのです。

【3】「老楽しく住む家」の必要素トイレ

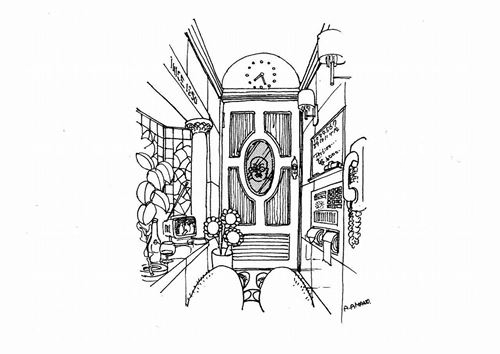

- トイレは老いの暮らしの3大必要素の一つ

- 中でも一番大切な設備がトイレです。トイレはベッドの脇にまさに「尿瓶のような」感覚で使える場所にすることです。

確かに若い人でも冬の寒い夜などはトイレに行く回数が増えます。夜中に何回も起きてベッドや寝室の暖かさから、急にブルッと震えるほど寒く冷えた廊下を通って、冷えたいトイレヘ行くことは脳梗塞や心筋梗塞発症の危険もあります。実際にこうした疾患は若い人にも多く見られます。理想を言えばトイレは寝室の至近距離か、寝室の中にあることが望ましいのです。実際に60歳で家を建てた人で、カーテン一枚のしきりでもいいから、寝室の中に専用のトイレが欲しいと言う方もます。

しかし夫婦で寝室を使う場合には、いささかそれでは気になるので、やはり最小スペースであってもドアを付ける必要があります。あのホテルのバストイレのように専用のトイレなら軽い間仕切り一つで済み、コストも便器と配管だけで30万円ほどでできます。これで命が助かるなら安いものです。実際にこうした疾患は若い人にも多く見られます。専用のトイレをつくらない場合でも、寝室のドアを開けたらすぐトイレがあるような配置を考える必要があります。できればその廊下も途中を閉めて、暖房をしたいもので、それほどに寝室とトイレの“寒暖の差”には注意をすることです。

- トイレの機器・機能

- またそのトイレには洗浄装置付きの暖房便座が好ましく、洗浄の仕方や暖房温度のコントロールのしやすいもので優しく洗浄能力が良いものを選びます。乾燥のための温風などはあまり使う人も少ないのですが、いざ自身で腰を持ち上げられない時には必要になるかも知れません。こうした進化する機能の実用生について、メーカーはデザインやハイ機能ばかりではなく、実際に高齢になっても使いやすいもの、“優しい便器”を考える必要があります。例えば流すことを忘れた場合の為と、用が済んだ後の自動排水などはしない方がいいのです。

実際、自身の排便情況をきちんとチェックできることが望ましく、これは介護施設でも同様に介護・看護側が確認する必要があり。何よりも物を落とした時などに困ることで、しかも流すことを忘れないための脳のリハビリにもなりません。

現代の住まいで進化?したことは気密性と断熱そしてキッチンとトイレと言えましょう。これによって日本人の健康と寿命までもが向上したのではないかと言われるのです。それが、医療の進化が貢献していると言われる中での、その医療関係者の言葉であることに驚かせされます。

それこそが寒暖の差で、寒い土間に有った劣悪環境の台所から家の中になったこと、住まいの外や遠い廊下の先にあったトイレが家の中になり、急激な温度差による心臓や脳疾患のリスクの減少が大きいと言う。

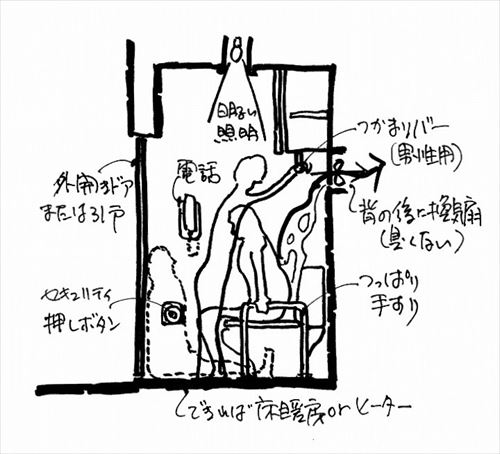

- トイレ環境 手すり・仕上げ材

- その健康に貢献するトイレで大切なものが意外にも手すりです。大便の時や女性が使用する場合には便器の前か、左右にあると急激に腰や足に負担を加えることなく手で支えられるからです。男性の小用の場合に便器の前に手すりがありますが体調が悪いときや酔っているときなどは安全です。元気だからトイレに手すりなど必要ないと言われますが、この手すりは若い人にも疲れたときやめまいがするときや足腰を傷めた際にも腕の力で立ち上るために役に立つのです。

これらは体重を掛けてもいいように下地からしっかりしたものにし、普段はタオル掛け兼用にでもしておけばいいのです。トイレ室内の仕上げも床や壁は暖かい材質の無垢の板張りなどがよいが、やはり掃除のしやすいビニール床かタイル仕上げにし、男性 が小用するときなどや手洗いや流すときにも見えない飛沫が周りに飛ぶため、しばらくすると腐敗やカビの原因ともなり臭気の発生源になります。やはり洗剤で掃除のできる素材にし、腰から上の壁を杉またはヒノキの板張りや調湿消臭効果のある珪藻土などの塗り壁にすると快適です。

- トイレの暖房・換気・照明

- トイレで不可欠なことは暖房。それも廊下から続く床暖房が欲しいもの。簡単には市販の小型のサーモセンサー付きのオイルヒーターやセラミックヒーターが設置できるように電源を用意します。換気扇も、いったんスイッチをオンすれば5分ほどで換気が終わるタイマー付きのものにし、ファンの多くはシロッコファンが使われていますが、大きなプロペラはフィルターをこまめに掃除しないと音や振動が気になります。

取り付ける位置は座る頭の後ろの上の天井扇か、あるいは背面壁の高いところが好ましいのです。こうしてトイレ内の空気の流れを考えることが大切で、自身の前から引いて後ろへ排気する形が好ましいく、もし天井の頭の真上や前の方にあると、臭いも鼻を通って流れることになるのです。実はトイレでは照明が重要なのです。便器の真上に下向きの照明か、壁のブランケットライトで、便器の中を明るく照らすようにするのです。

トイレは健康管理の最重要場所で、便や尿の様子を観ることで健康チェックができ、タンパク質や血尿などで疾患を早期に発見できることが多いのです。

- トイレのセキュリティ

- 住まい全体のセキュリティも重要ですが、トイレには非常ベルをつけておくと安心です。ボタンは男性が小用をしているときに倒れた時や、便座に座っているときの為に、右か左の手元の壁と、倒れたときなどは余り高くない方のドアの入り口の下の方の壁などにできれば二か所あると安心です。非常ベル本体の設置場所は家族が一緒に居れば玄関や居間辺りで、一人暮らしであれば玄関のドア付近に付け、外を通る人にも聞こえるようにしたり、イザという時に備え、常に携帯電話を首にぶら下げ、身内や救急に繋がるようにし、高齢となったら各セキュリティ会社の見守りサービスを自身の状態に合ったところを選び頼むのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー