住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

「家相」はあるか?家相はあるのです!

「家相」はあるか?家相はあるのです!

多くの方が気になる、けれど理解できていない家相

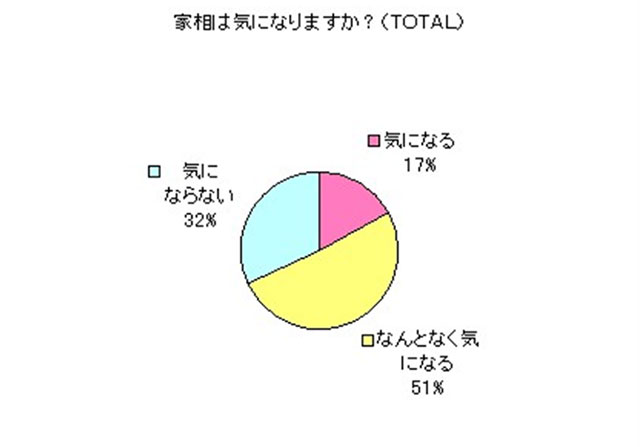

アンケート結果

- アンケートから読む 水回りが48%・家相も7割と気になる方が多い

- 現在の住まいの形ですが、家相などのアンケートの特質からか、一戸建てや持ち家の方が総計72%と多くなりました。リフォームの希望箇所は、水回りのリフォームが圧倒的で総数は48%にも達し(複数回答)、その筆頭はやはりキッチンの18%で、意外にも浴室16%、洗面トイレ12%と、サニタリーの快適性を求めていらっしゃる方が多いのです。その反面、予想に反して、収納(14%)内装インテリア(9%)と、かつてに比べ、当初の設計での配慮やインテリアが延べに良くなっていることを裏付けます。しかし意外にも耐震補強のポイントは11%と低かったのです。気になる家相の問いですが、これは予想通りのなんとなく気になるまでを含めると総数で68%と、ほぼ7割の人が気にしていらっしゃることが分かりました。

家相への関心

驚いたことは60歳の人が70%を占めることは予想通りとして、案外20~30代の若い世代が70%以上と家相に関心を示していることでした。この調査がIT世代を対象にしていることが関係しているのでしょうか。50代は、進んだIT世代とそうではないグループという格差があるにしろ、評価が低いポイントを示しているとしても、全体としては改めて家相の威力を知ったのです。

意外に、20代も興味がある運命的な家相

スピリチュアルブームと家相

意外にも若い人たちが、干支(えと)や星まわり、風水や家相にまで興味を示します。こんなIT時代だからこそ運命的なことが尊重されるのかも知れません。確かに毎年の年賀状のデザインの干支のキャラクターが問題になるからでしょう。こうした日常的な干支を中心として、古来それを時や日付け、年号、八方位細かく24方位を表す表現にされているわが国の文化なのです。こうして若い人たちのスピリチュアルブームで、風水や易などに興味を持つ人が多いのですが、中でも家相は昔から多くの人が気にされ、家づくりでは必ず一度はその話題が上がるのです。これは、子の刻(午前0時)子の方角(真北)などと、時や方位、自然界や精神を感じる文化を学び、ときにはそのためにプランが変わったり、家相のためのプランづくりのようになることも多くあります。

家相は住まいの環境学とも言える

家相を科学的に捉える

家相があるかないかと問われることも多いですが、実際に何か災いや障りでもあると必ず家相が悪かったのでは?などとなります。いくらナンセンスと言っている人も、身内や人に言わたり、そう思うと気持ちのいいものではありません。家相はあると答えることにしています。われわれの大先輩である建築家の故清家清氏をして、これは科学だ!家相は住まい設計の統計的な手引き書だ!などと言わしめたほど健康や安全の環境学と言えるのかも知れません。

日本の家の価値とは?

住まいの記憶

南入りの広い玄関は三和土(たたき)の土間で、入って右側に大きな洞穴があり、もみ殻に包まれたサツマイモやジャガイモなどが保管されていました。左は一段低い上がり縁を挟んで「店」と呼ぶ8畳の畳の間があり、その右角に黒光りする一尺角の大黒柱が悠然と立っていました。かたく黒い土間は奥の勝手へとつながっていて、勝手には「竈(かまど・くど・へっつい)」があり、そこで薪がたかれ、釜が煮立っていました。その湯気も薪の煙も屋根裏に吸い込まれ、梁(はり)や母屋(もや=屋根を構成する木組み)は煤(すす)で真っ黒になっていて、見上げると子ども心に果てしない宇宙のような永遠を感じたものです。毎年、暮れになるとその奥の土間で蒸篭(せいろ)で蒸した糯米(もちごめ)を石臼でついて正月の支度をしました。この季節になると大学で東京に出てきた私に祖母が、「いつ帰るのか?」と催促して来るのです。それによって餅つきの日取りを決めるためでした。今、半世紀以上たっても不思議に、そのときの空気と匂い、風の肌ざわり、そして情景を昨日のことのように覚えているのです。特に竈や土間、流しや神棚をいつも清め、お供えをして手を合わせる祖父母を見て、住まいのあちこちに何か霊的なものが潜んでいるような感じがしたものです。果たして今時の親たちはそんな家の価値や力を子どもたちに教えているのでしょうか?その意味で家相はある!と訴えているのです。どんな家にも歴史があり、その家で曽祖父や曾祖母たちが生きてそして死んで行ったところでもあり、なによりも自身が生まれ育った家だからこそ重みがあります。

住まいの意味

このことを未来に置き換えて考えて見るのです。今、家を建てる私たちがそのはじまりとして、そこにわが子や孫たちが生まれ育ち、そのまたひ孫たちが 子々孫々、生きて行くのです。自身もいずれ年を取り、その家の祖先の一員となり、また子孫に敬い、尊ばれることになります。家づくりはそんな思いから 大切にされ、家相はそのための教本とも言えるでしょう。大先輩である清家清氏が家相は科学・健康や安全の統計的な環境学と論じたほど、家づくりの手引書の役割を果たします。それは、私たちの生活には土地の地形や気候や方位が深くかかわっていると言うことです。そこには不思議な運命的な意味や力があるとされます。あの高松塚古墳の四方に描かれた彩色壁画の白虎や玄武のように、古来、方位は色や地形にも象徴され、それが縁起ともなっているからです。すなわち「白虎」は西方で道など、現代では高速道や鉄道。玄武は黒で北方の亀、山や高台。「朱雀(すじゃく)」は赤で南方位、ひろい平野や池などに例えられます。青は東方の青龍(せいりゅう)、川。1,300年以上も昔から都市づくりや城づくり、さらには墓づくりの良相の方位が縁起として崇められてきました。

家相は「科学」的に風向きや湿気を表す方位として生活に取り入れられる

十二支と方位

現代の国技館の土俵の四方から下がる赤房や白房などがそれです。子・丑・寅など、十二支と連動して、子(ね)が真北の方位で、子の刻、深夜0時、その隣の丑(うし)と寅(とら)が午前2時から4時で、方位は北東。これこそがよく聞く丑寅(うしとら)の「鬼門(きもん)」となり、この方位は昔から忌み嫌われ、まるで不気味ななにかがうごめいているような気がします。前回のイラストの家相盤のように、これらの各方位が15度ずつ24に細かく刻まれた方位盤で住まいの各部位の配置の良否がチェックできます。実際の家相や気学はそこに住む人の年回りや干支や時期によって占われ、もっと複雑な八卦(はっけ)となります。

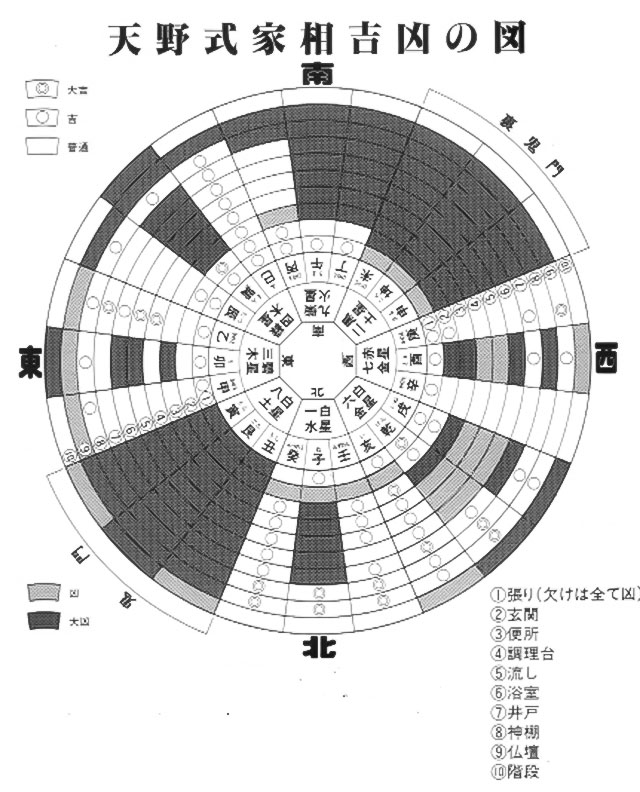

家相盤とは

全国の10人近い家相家のチェックプランから平均値を統合し、「天野式家相盤」なるものを編み出したのです。

中心の出し方

- 各部屋と設備、欠け張りの方位の吉凶は白から黒までの濃淡で表し、おおむね図の通りです。肝心の中心の出し方

- 1 大きなおおむねの平均の長方形の対角線の交点

- 2 プランを厚紙に張ってそれを切り取って、えんぴつなどの先で重さの中心を探る

- 3 主人(あるじ)が寝る部屋を決めてそこを中心とする

と言う3通りほどがあるようです。この中心によって家相盤は動いて、吉凶は大きくずれることになります。詳しくは私が著した建築家が考える良い家相の住まい(講談社)などを参考になさってください。こうした家相の吉凶の結果は、自分自身の考え方や思い方によっても大きく変わるのです。しかも、これに本人や家族の年回りなど八卦(はっけ)を重ねること多いのです。私は複雑にしないために、1の平均値化した長方形の対角線で中心を探ることにしています。

家相がもたらす安心感

現代の都市では、もはや家相など全く無意味なものと思われがちですが、何故かマンションを購入するときや、一戸建てを新築するときは、年配の方ほど気にします。住む人の想い、気持ちを形にするのが家づくりだとすれば、家相を参考にすることも、あながち無駄なことではないのです。そこで私が考える「家相」とは?古来より伝えられてきた統計学でいうところのデータに過ぎないとも思えますが、そこには、人智を越えた「何か?」が存在するのかも知れません。私は家相を「風の道」と考えています。この風の道は、間取りや構造を考える上でとても大事なことであり、設計をする上でもとても参考になるものだと考えています。

家づくりでは、第三者による家相の指摘も考えられる

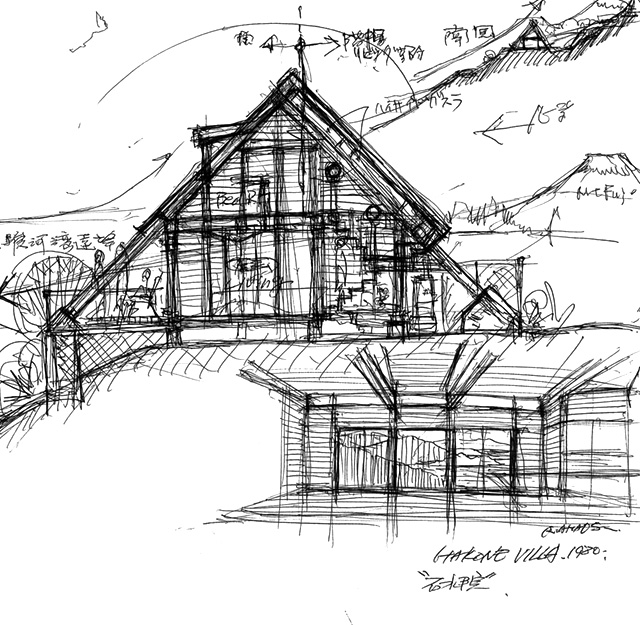

家相と建築実例

そんなことから、私は設計に家相を取り入れ、現代生活、さらにはITを含めた近代技術を見直し、その上でのプランニングをするのです。従って住宅展示場で見慣れた外観やインテリアの家とはちょっと違う家のカタチとなるのです。まずそこに住む家族の誕生や生業の縁こそ家づくりのスタートとなり、その家族の特に夫婦の縁起と、それぞれの持つ人となり、を見てプランニングすると言うものです。家相を見ること(意識すること)は、普段の生活スタイルや、今後のライフスタイルを考える良い機会となることでしょう。ご自身の住まいを考える上で、一度家相について調べてみるのも良いかもしれません。

先日、あるお宅のプランニングを作成し、ほぼ実施設計となろうとしたとき、ご両親が家相を気にしていることを打ち明けられ、間取りを大幅に変更することになりました。その際、設計を担当している私としては、図面が出来上がってから変更することに、少々不満を抱えてしまいましたが、完成した家を見せて頂くと、日当たりも風通しも良く、住み心地の良い家となったのです。設計者の私としても良い経験となりました。そこで、家相を見る人の意見も取り入れて、家づくりを考えていく必要があることを実感しました。自分だけで考えるのではなく、第三者の意見を取り入れることも重要なのです。その中でも特に注意する箇所は、以下の3点です。

家相で確認するべき3つのポイント

- 玄関の位置

- 水回りの位置(キッチン、浴室、トイレ)

- 鬼門(北東)と裏鬼門(南西)のチェック

家相と方位

家相はもともと家の向きや部屋や設備などの方位や、土地の持つ地勢(土地の地形や相)からそこに配される伽藍や棟などの配置を決めるために、陰陽五行や八卦などを占いその方位が定まり、それに従って部屋や設備の配置を決める為のものでした。そのために設計図を前にして占い、良い方位を探しながら家づくりを行っていたのです。そうすると自ずと、光が入りやすく、風が通りやすい間取り、湿気がこもりにくい配置になるのです。またこのことは、家そのものの構造やデザインにも影響をあたえることになって、結果住みやすい家になっていたと言えるでしょう。これは現代の家づくりにも応用できます。特にマンションの場合は、間取りの制約が多く、窓の位置や水回りの位置なども変更が難しくなりますが、室内のドアの開け方や家具の配置などを工夫することで、住みやすい空間に変えることが可能です。

良相の家は、気候や方位の影響を受けている

方位と色の関係

その方位については、よく引き合いに出される高松塚古墳の四方に描かれた彩色壁画などです。 「白虎(びゃっこ)」や「玄武(げんぶ)」のように、方位は色や地形にも象徴され、それが縁起ともなっているからです。すなわち「白虎」は西方で道など、現代では高速道や鉄道。玄武は黒で北方の亀、山や高台。「朱雀(すじゃく)」は赤で南方位、ひろい平野や池などに例えられます。青は東方の青龍(せいりゅう)、川。1,300年以上も昔から都市づくりや城づくり、さらには墓づくりの良相の方位が縁起として崇められてきました。

十二支と方位

現代の国技館の土俵の四方から下がる赤房や白房などがそれです。子・丑・寅など、十二支と連動して、子(ね)が真北の方位で、子の刻、深夜0時、その隣の丑(うし)と寅(とら)が午前2時から4時で、方位は北東。これこそがよく聞く丑寅(うしとら)の「鬼門(きもん)」となり、この方位は昔から忌み嫌われています。前回のイラストの家相盤のように、これらの各方位が15度ずつ24に細かく刻まれた方位盤で住まいの各部位の配置の良否がチェックできます。実際の家相や気学はそこに住む人の年回りや干支や時期によって占われ、もっと複雑な八卦(はっけ)となります。

住まいと自然

住まいはその土地の持つ地形や方位、そして気候を大きく受けることになります。その土地が持つ風の流れや光の注ぎ方。また湿気や水はけなど、地域特有の気候風土を活かすことで、居心地の良い空間をつくることができます。昔から伝わる家相は、決して迷信などではなく、先人たちの長年の経験と知恵から生まれたものなのです。昔の人の知恵には、合理性だけでは割り切れない何か?があるような気がするのです。

現代の家でも家相をチェックすることで、安心感が生まれる

家相に対する考え方

現代の密集する都市での家づくりでは一体どこまで家相と付き合ったら良いのか気になるところです。家相家は現代の二階建てやマンションなどは、家相は診られないとも言う。しかし、私はそのマンションが建つ位置と地形さらに全体の中での部屋の位置そしてやはりその家の玄関の位置などくらいの方位は見て選ぶことを勧めています。また一戸建ても、すべてを家相の通りにつくるのは困難なので、せめてわが家に来る人が必ず通る玄関と、水回り、それと火を使うところの位置は避けるようにプランニングするのです。なぜならそこに住む家族が、家相が安心できるという根拠がなくても、少しでも安心できる。それも一つの家づくりだと考えているからです。

家づくりへの想い

家づくりとは、ただ単に家を建てるだけではありません。そこに暮らす人たちの想いや家族構成、これからのライフプランや将来設計を踏まえ、その家族にとって良い「家」を建てることだと思います。そんなお手伝いをする中で、住宅は単に家族の生活を支えるだけでなく、そこに住む人たちの想いを包み込むものだと感じています。その家族の歴史や、伝統、さらに未来へとつなぐ「文化」を育むものでありたいと、今日もまた、図面に向かっています。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー