住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

時世に合わせた家 強靭な耐災害の家!

時世に合わせた家 強靭な耐災害の家!

あの正月早々の衝撃的な能登半島地震のニュ―スからはや3か月余が過ぎ現地に住む多くの人からいまだに住むところがない、と言う悲痛な声を聴きます。

元のような生活はともかく、今安心して過ごせる屋根と水と灯りの最低限の暮らしが欲しいと…。

そんなさなか、筆者が住む渋谷をはじめ、各地のこれって必要?いったい誰のため?と思える巨大再開発事業を見るにつれ、あの鴨長明よろしく人里離れた山郷へ…などと言う心境になるのです。

70年大阪万博の幻想再び

大阪万博と住まいの変化

- ・二度目の大阪万博への疑問

- ・70年大阪万博の経験と反省

- ・住宅設計への転身と「狭楽しく住む法」

- ・断捨離と減築の時代へ

来年4月に迫った二度目の大阪・関西万国博の賛否を含め、時世の変わった今の開催環境の変化とタイミングの悪さに驚きます。54年前、1970年の大阪万博の手伝いに参画した自身、うたかたの夢を巡らしたあまりにも非現実的時間のロス?となったことを覚えています。幸いにもその後個人住宅の設計や生産施設設計の依頼があり、医療・療養施設などの設計に没頭し心が救われたような気もします。

しかしその後の好景気が招いた地価の高騰やマンションブーム、さらにオイルショックやバブルの崩壊と振り回され、自身も住まいの高騰に困惑しました。

その不条理であの「狭“楽”しく住む法」を思いつき、一冊の本に著したのです。

畳半畳が数百万円もする異常に高い家に“物が三分の一”も占めていることに気付き、そのスペースを立体的に、幾通りにも多重に使おうと言うものでした。

このお話はまたの機会にお話しさせていただきますが…、これがきっかけで筆者は庶民派の住宅設計の道に進み、居所を見つけたような人生となりました。そして今、自身を含めすべて世の中のすべてが老いて、新たな断捨離と減築の時代となっているのです。

現実に活きる災害に強い堅牢な家づくり

災害に強い家づくり

- ・IT社会と現実のギャップ

- ・セルフ・ディフェンスハウスの提案

- ・地下シェルターやパニックルーム

- ・「浮き沈み住宅」の提案

当時夢に描いたあの電子化のDXが進み、新たな産業となり人身と国家までもがSNSにまみれ、翻弄され、子育てから政治にまでAIに指示される時世となっています。こうした電子の波に載っている“自分”とは別に、生身の “自分”との格差に人々が徐々に気付き始め、生活経済はもとより突然の災害、ミサイルが飛んでくる現実です。住まいづくりの現場でも世界で起こる非現実的のような現実の事件や紛争に一体どう対処したらよいのかと言った問いも多くなっています。

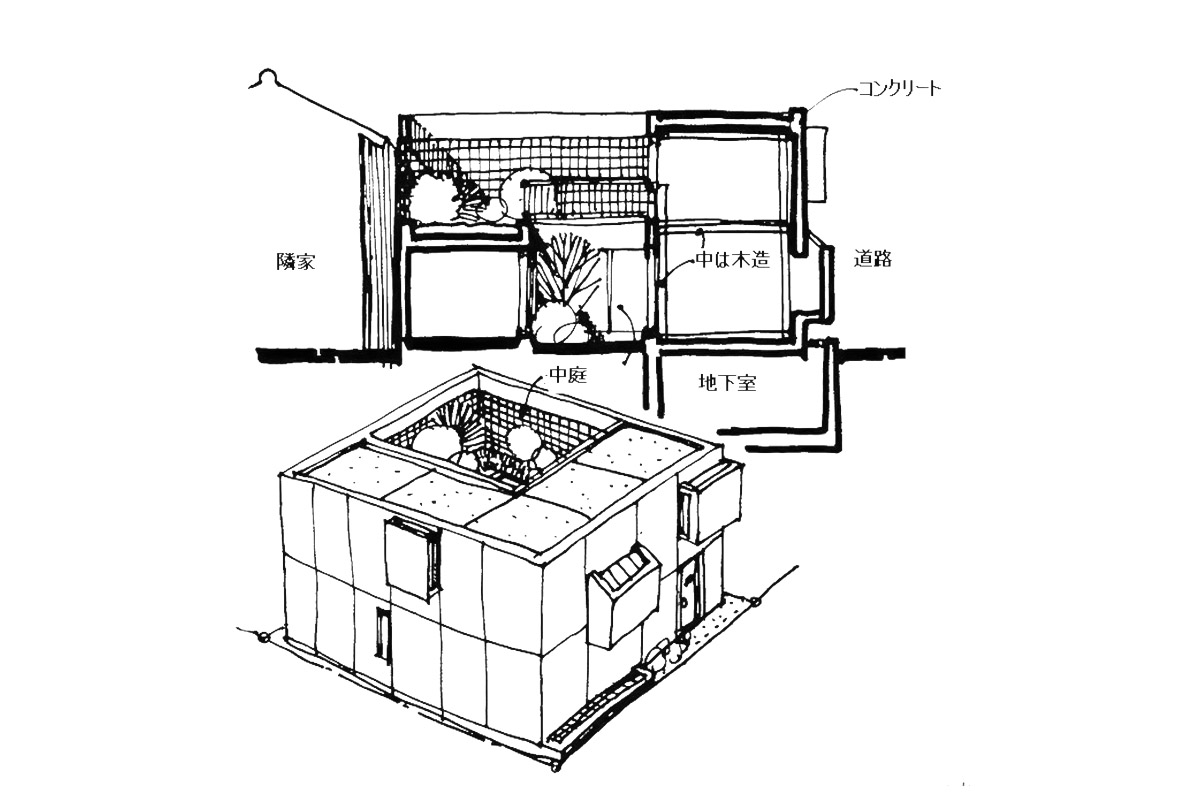

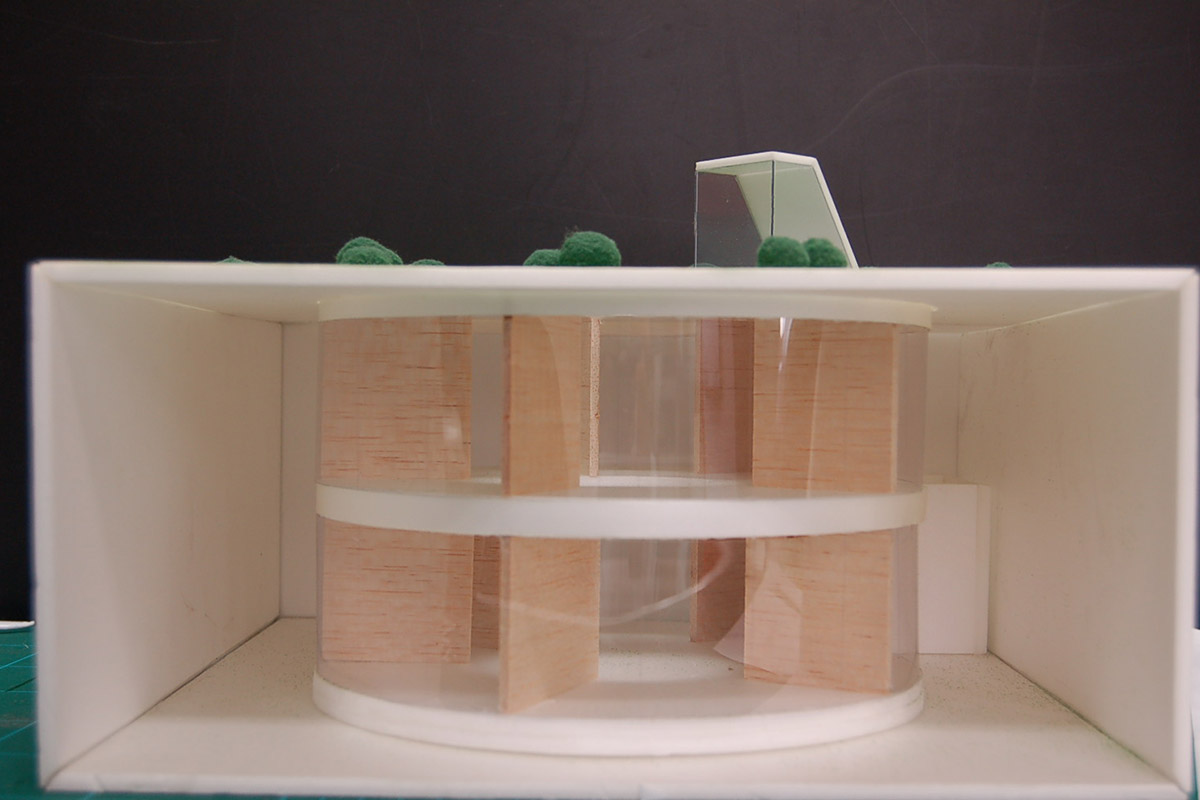

住みやすい木造の家で、同時に災害や危害に強い家をどうつくるか。地震や災害が起こるたびに提案したのが、あの外郭は堅牢なコンクリート、家は中庭の木造のセルフ・デイフェンスハウスです。

最近は地下の一部を自立の設備を持ったパニックルームやシェルターなどの話しも多くなっているのです。確かに工事費の総額をやりくりすれば可能なことです。あらゆる災害に、家ごと地下にできないかなどと持ちかけられことがあります。あのトルコのカイマクル地下都市ですが。さすがに湿気や地下水の多いわが国では不可能です。

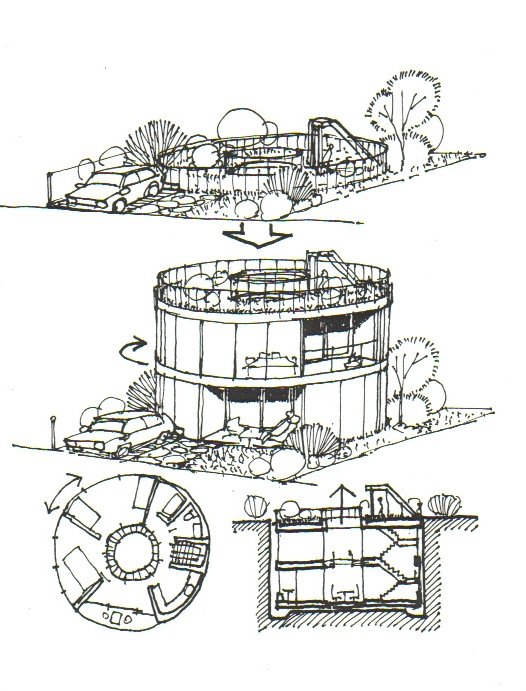

そこで平時は地上、緊急時は沈むなどと言った図のような回転する家の提案をしたのです。名付けて“浮き沈み住宅”さすがに予算と何よりも名前が悪く廃案となったのですが、今こそ再考のご時世なのかも知れません。

次回は戸建てよりも集合住宅の方が安心か?です。お楽しみに。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー