住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

夏を涼しく!京都は暑いが、なぜか涼しい?

夏を涼しく!京都は暑いが、なぜか涼しい?

人のことは言えませんが、私たち日本人は皆、脆弱になったなあと、つくづく思います。いやこれは全世界的なことかも知れませんが、暮らしがそれぞれが良くなり、便利になり総じて贅沢になっているのです。のような中で地球はますます温暖化し、長寿命高齢化が進みます。これは単に人口が増えるだけではなく、その生存の時間が長くなりその分の熱エネルギーの負担も増します。そしてますます地球はCO2が嵩み熱くなるのです。そのせいか、各地に異常気象が起き気候そのものが変わろうとしているのです。梅雨前線の停滞、急激な分厚い積乱雲と線状豪雨。都市部ではゲリラ豪雨が常態化するのです。そしてこの台風到来前のフェーン現象の様な蒸し暑さです。沖縄を除き日本列島はこのまま蒸し暑い夏となると言う。

そんな蒸し蒸し暑い中で夏の恒例の京都の祇園祭りが行われで20万人以上の人が集まった

蒸し暑さの中の祇園祭

この京都はもともと盆地で夏暑く冬寒いところだが、実は不思議なことにあまり暑いと感じたことがないのです。個人的な感覚なのかも知れないのだが、住む人によると東京や大阪や名古屋はもっと暑いと言う。なんと、コンクリートとアスファルトで“空しく”暑さを感じるのだと言う。なるほど、ここが問題と気が付いたのです。考えてみれば庇のないビルの照り返しの上に、機械冷房の室外機からの排熱と音、さらに渋滞による車の排気熱…。情緒もなければ、なるほど“空しい暑さ”となる。

暑い中で感じる涼しさを京都で感じる

京都の街の涼しさ

ここで改めて「住まいは夏を旨とすべし」の原点、いや原理が京都の街や家にあるのです。さすが千年の歴史ある街の工夫がなされているのです。たまに京都を訪れた旅行者には分からない涼しさがあると言う。確かによく見るとどの家もクーラーに頼って戸を閉じている様子もなく、まずその室外機すらにわかに見つけがたい程なのです。なるほど暑い中その庇の影や日よけの縁台に居ると涼しさを感じるのです。暑い中でこそこの涼しさを味わえ、感じられる“涼味”と“涼し気”を見つけることができるのです。それも単に偶然のことではなく、きわめて合理的で、かつ生理学的で心理学的な科学手法に基づいていることが解かるのです。

京都の家の特徴

そう、かくて京都の家は涼しいのです。

日本の暑さは地形が原因。その地形を活かして大都市が生まれた

日本の気象

ではなぜ暑いのかを気象学的に見てみますと、その暑さには日照りの灼熱の暑さと、日本特有のモンスーンの蒸し暑さがあります。よく目にされるあの気象図、すなわち天気図ですが、高気圧に囲まれて比較的カラッとした暑さと、梅雨時期のような前線による蒸し暑さがあるのです。いわゆる気圧のはざまに湿った空気と乾いた空気、温度差によるせめぎ合いと、海上で熱せられて蒸発した湿った空気が流れ込んで気象が変わるのです。そこにわが国特有の地形が加わります。あの日本列島を縦走する山脈です。こうした地形に太平洋側では南の海を迎え見るような都市ができます。これが大阪をはじめ名古屋、東京などの大都市なのです。そこに産業が生まれ、文化が育ち政治の中枢が生まれたのです。これが京都のように四方を山に囲われた平穏な盆地ではまた特殊な気象となるのです。

必要なのは地域に適した家づくり。現実は地域など関係ない「田舎の屋敷」づくり

都市と住宅のミスマッチ

ちょっと理屈っぽい話になりましたが、実はこの簡単とも言える理屈が現代の家づくり、現代の都市づくりにかなっていないのが大問題です。そこに今のこの夏の住み難さ、さらには災害の発生の危険をもはらむのです。この夏に起こったあの九州北部の線状豪雨やゲリラ豪雨などは温暖化の現象で地球規模での人類の大問題ですが、毎年夏の都市に起こる集中豪雨などは建築的、都市計画的な原因と言えるのです。このあたりは耐震や防火と共に行政が取り組まなければならない大問題なのですが、今となってはそこまで法制化は期待できないかも知れません。住まいや街は農村や地方都市にあった、民家をそのまま都市に押し込め密集したことに起因するのです。利便性のある都市に“田園都市”の発想でつくってしまったのです。家の形はいまだに“田舎の家”なのです。

都市部の問題点

そこで狭いと土地に三階建てや、さらに高層住宅を密集してますます都市はスラム化するのです。それを防ごうと建築規制を掛けるのですが、人々の欲望は留まるところを知らず、ついには今まで住んだこともない超高層民家となるのですが、その家の本質はいまだに持ち家志向の田舎の屋敷の発想なのです。ここは欧州のプラッツァや市場を囲んで出来た集合住宅とは本質的に異なります。大陸の狭間にいて城壁の中につくられた城塞都市の集合住宅でそこにコミュニティが生まれたのです。

地域を活かした京都の町家が都市に必要な家づくり

京都の町家

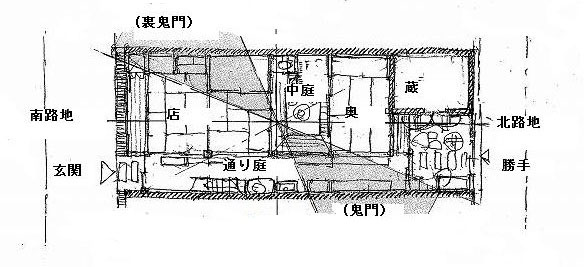

ここで改めて京都も見てみるのです。その街並みの法や合理的なプラン展開から、都市型住宅のあの町家の発想となるのです。そして駆使された“住まい科学”です。そこに木造ながら密集するための防火対策や通気や採光のための植栽や通り庭さらには切通しなどの工夫がなされ、それが今の京都の風情ともなっているのです。

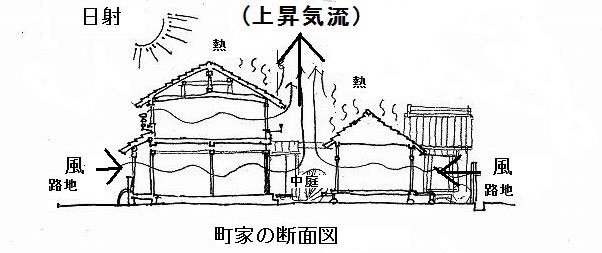

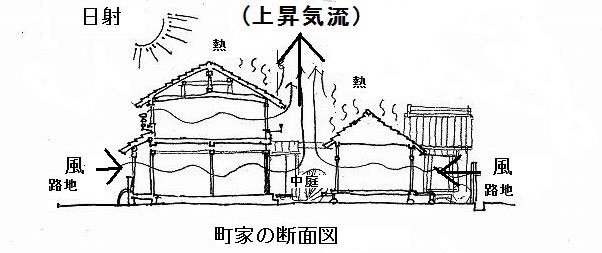

町家の機能性

その町家の断面とは中庭の前後の瓦屋根が灼熱の太陽で熱せられて上昇気流を起こしていることが分かります。こうしてこの中庭の空気は負圧となり、さらに屋根の上昇気流によって吸い上げられるように昇って室内に風が通るのです。しかもその風はなんと表と裏の両路地から中庭に向かって流れる!のです。夕暮れ時に路地に打ち水をするとさらに蒸発潜熱で冷えた空気が室内に呼び込まれ過ごしやすくなるのです。家そのものが“巨大な換気扇”になっていることが分かるのです。これは実際に模型をつくって屋根を黒のモザイクタイルなどを張って瓦屋根に見たて、白熱灯で温めると、なるほど室内の線香の煙がすべて中庭に向かって一斉に流れ始めるのです。

都市型住宅への応用

一見、閉鎖的に見える京の町家は、夏暑く冬寒い盆地の京都の気候と地形を生かした科学的な工夫と、都市の防火対策もなされたセルフディフェンス・ハウスなのです。

弱気になった途端家相が気になる?日本独特の四季により文化が形成される

日本の気候風土

フェーン現象は同じことで、わが国の南北縦長列島の平面と、南北が海と山との立体的な地形によるものなのです。この誰でもが知っている日本の四季の気象のはずなのですが、案外その立体的断面と方位による気象の現象であること知る現代人は少ないのです。しかしそのおかげで季節を楽しみ、味わう我が国独特の風雅の源であり、農作物の植え付けの時期までも図っていたのです。それがわが国の文化であり、持続する繁栄と人知の元でもあったのです。

住まいの知恵

その意味でも、わが国の家は「夏を旨」とし、風を通し湿気を避け、太陽の光を活かし、屋根を深くするなどの、軒や庇をつくってきました。それらは単なる形ではなく科学であり、その根底には風土にあった日本の生活哲学があったのです。建築家は、それを「家相」としてまとめ、それこそ生活指針にしていたのです。 しかし今、その風通しを犠牲にして、気密性ばかりが叫ばれ、断熱性ばかりに気を取られて、高断熱・高気密住宅ばかりがもてはやされ。それは極寒冷地では必要な住宅ですが、わが国の気候に合っているとは言えないことに気付くべきです。私たちはなぜか「風」が吹いていることを忘れているのです。もっと風を呼び込むことだけを考えれば良いのです。そう。自然を取り込むことを思い出しましょう。

気候により生まれた独特な「塗膜」が日本古来の家をつくる

漆の力

千年も、いやもっとその10倍も古くから先人たちはこのことを知っていて、わが国にしか生えない漆の樹液を使って、この湿気でしか乾かない永遠の塗膜と奥深い光沢の美を持つ漆器を生み出しているのです。それこそが世界で「ジャパン」と呼ばれる技のです。こうして古来わが国の家や、今に残る京都の町家や、桂離宮などの宮廷や伽藍の平面図と立体図が生まれていることを思い起こしてみようではありませんか。

日本の都市型住宅に必要な光と風を呼び込む「中庭」

町家の構造

まずはあの雁行する平面は、光と風を呼び込み、時とともに移り変わる光景を楽しむものであり、それが狭い都市の中の町家となると植栽(中庭)を真ん中に配し、そこから光を呼び込み、立体的な風洞となり、強い日差しで熱せられた屋根で上昇気流を引き起こす。家全体をみごとに大きな換気扇としているのです。

中庭の役割

中庭は単に家の中で楽しむ庭ではなく、光と風を呼び込むわが国の都市型住まいの技で、そこに草花を植え、月や雪など四季の情景を楽しむ、小宇宙なのです。そのプランニングは「光」と「風」と「時」であり、四季折々の朝な夕なの情景がすべてのテーマとなり、わが国の優しい人間性ともなっているのです。

箱の家ばかりの現代、季節の変化を感じられない

現代の住まいの問題点

現代こそ高気密外断熱の家となり窓は小さくしかも箱の家となっているのですが、これは明治に始まりさらには戦後の西欧式壁の家となり、造りやすい寛敏なベニヤの家となっているのです。その間わずか100年にも満たない欧米式の家で、柱と梁と屋根だけの伝統的軸組の家は貴重な特別な家となっているのです。今この軸組の桧(ひのき)の家がなぜか西欧や急激に経済成長したアジアの富裕層に大人気となっているのです。これこそ本質的な家の価値が世界的に見直されて来たのだと私は悦にいっているのです。

変わってしまった日本の住まい

今改めてなぜ気候風土と真っ向から異なる西欧式の家が今のわが国の家の主流となったのかを考えてまとめてみますと、大いに官僚主義による経済、金融そして税制によることが分かりますが、戦後の“取りあえず”の掘立小屋から公団住宅や文化住宅など、圧倒的優位のGHQ思想と、急激に始まった都市集中の無策な国土政策によるものです。市民はやはり“取り合えず”の「持ち家思想」となり、分譲住宅は高層化され結果、区分所有なる訳の分からない権利に縛られ、今日に至っているのです。

四季の変化に合わせて工夫された昔ながらの「京町屋」と集合住宅「長屋」

日本の原風景

今、私たちは改めて変わらぬ気候風土の中で日本の家の思想と文化を取り戻す義務があるのです。これこそ経済成長を遂げた大人たちの本当のレガシーと思うのです。極寒多湿の白川郷の高断熱高通気の何百年も持つ集合住宅の合掌造りの知恵、ワン・スパンのユニバーサル・プラン方丈庵。そして驚くべき千年以上も後の世に伝える収蔵庫正倉院の知恵。今私たち建築家は「桧の家」などと口や形で形骸化はするものの、果たしていまだ本質を具現化できているのでしょうか?改めて食う寝るところ棲むところの熊さん八さんの江戸の裏長屋四畳半のホンネの住文化と都市文化の偉大さが懐かしいのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー