住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

“狭楽し”手法?~都市の住まいに求められる思想とは

“狭楽し”手法?~都市の住まいに求められる思想とは

“狭楽し”手法?~都市の住まいに求められる思想とは

必然的に狭い密集都市に暮らす人の住まいと住まい方はいったいどのようなものでしょう?このコラムでも何度かお話ししていることですが、人が密集する都市の住まいは必然的に狭くなります。なにも首都圏に限らず地方都市でも同じで都市部の家は郊外に比べ相対的に狭いのです。その狭い家から広い家に住めば当然コストが高くなり生活(経済)が狭くなります。それは大変と郊外のそのまた郊外に移れば家は広くなっても通勤時間にとられて、ひとや家族との時間(社会)が狭くなります。このことを私は“狭さの三竦み(すくみ)”と呼び、永遠の都市の住まいの宿命と唱えているのです。

狭さの三竦みからの脱却

都市における住まいの課題として「狭さの三竦み」を提示し、そこから脱却するための考え方を解説します。

そこでこの“三竦み”から逃れるための一つの技法を発見したのです。大袈裟ですが、それこそ“狭楽しく住む”です。なんてことはありません単純に「狭い」の反対は「広い」です。しかし問題は狭いから「狭苦しい」のか、あるいは「狭苦しい」から狭いかです。その狭さこそ変わりませんが、その住まい方から“苦”さえ取り除けば楽になり、あるいはもっと楽しくなるはずです。そう狭楽しくなるのです。そこでその“苦”の原因を探り出すのです。

まず狭い家に物や家具が多い。この物たちを捨てるか積み上げるのです。さらに子どもたちも部屋を与えるのではなく二段ベッドさらには三段ベッドと積み上げてその分彼らが学び遊ぶスペースを広くするのです。

空間の有効活用

狭い空間を有効活用するための具体的な方法を提案します。物の整理、家具の配置、そして空間を立体的に使うアイデアを提示します。

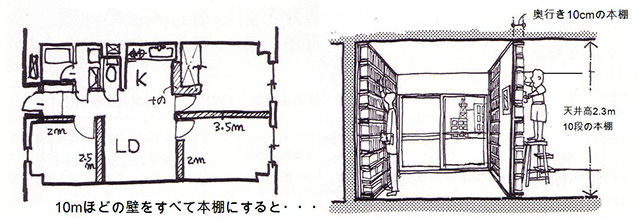

イラストのように、今の3LDKの間仕切りの壁を利用してすべて本棚にすると、なんとその壁の中に5000冊もの単行本が納まるのです。これは小さな書店並みです。まさに空間のデッドスペースを利用し、さらに立体的に使う手法です。

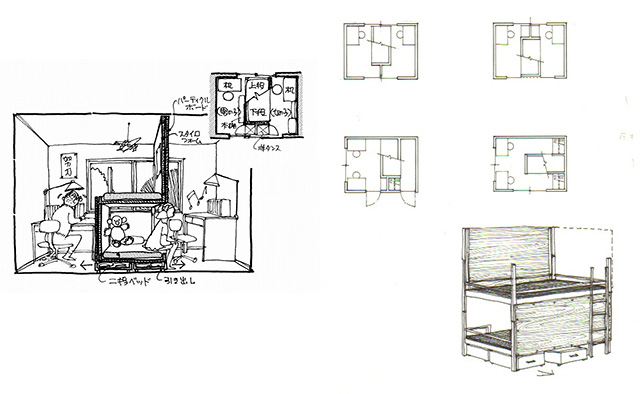

このことは2つの子ども部屋を1つの6畳の部屋にまとめ、上下に立体的に仕切って、なんと2つの子ども部屋もつくることも可能なのです。今たとえ仲良し兄弟でも男女であったり、上の子が受験をするなど、いずれ2人の子どもにそれぞれの部屋を与えなければならないことも起こります。さりとて今の2LDKから一部屋多いだけの3LDKのマンションに移るとなるとさらに1千万円ほど!かかってしまうやも知れません。

立体的な子ども部屋

既存の間取りを活かし、二段ベッドやパネルを用いて、一つの部屋を立体的に区切り、二つの子ども部屋を作るアイデアを解説します。

今の2LDKの間取りそのまま住んでいることが間違いなのです。2LDKの1つ、すなわち6畳1間を2つの子ども部屋(コーナーか)にすればよいのです。それも今ある2段ベッドを部屋の真ん中に置いて、イラストのようにパネルなどで上下にてれこ(互い違い)に立体的に仕切るのです。

2人の子どもに6畳を立体的に仕切る極意で、これは賃貸のアパートでも床や壁を傷つけることなく日曜大工でも簡単にできる“リフォーム手法”なのです。上段は男の子か上の子にして下段の下は双方から使える引き出しにするのです。音や気配こそしますが、兄弟だけに、落ち着いて互いのプライバシーを守ることができるのです。そしてどちらかが成長して出て行けばもとの6畳間に戻るのです。これこそが狭い都市の生活での「やりくりからくり」“狭楽し手法”なのです。

2 顔の見える子ども部屋

間取りと親子関係

住まいの間取りが親子関係に与える影響について解説します。個室化された子ども部屋がもたらす問題点と、家族のつながりを保つことの重要性を指摘します。

―机の置き方ひとつで変わる親子の関係―

住まいの間取りとは実に不思議なもので、その配置や、ドアの開きかって一つで親子関係や家族関係にまで係わることがあるのです。家の大小にかかわらず、壁で個室化された子ども部屋であればそのために家族が疎遠となったり引きこもりの原因にもなりかねないのです。その反対に親子の息づかいが伝わりそうな狭い家でもそのことがわずらわしくもなく、かえって楽しく住みやすいこともあるのです。

家の大小にかかわらず、壁で個室化された子ども部屋であればそのために家族が疎遠となったり引きこもりの原因にもなりかねないのです。その反対に親子の息づかいが伝わりそうな狭い家でもそのことがわずらわしくもなく、かえって楽しく住みやすいこともあるのです。

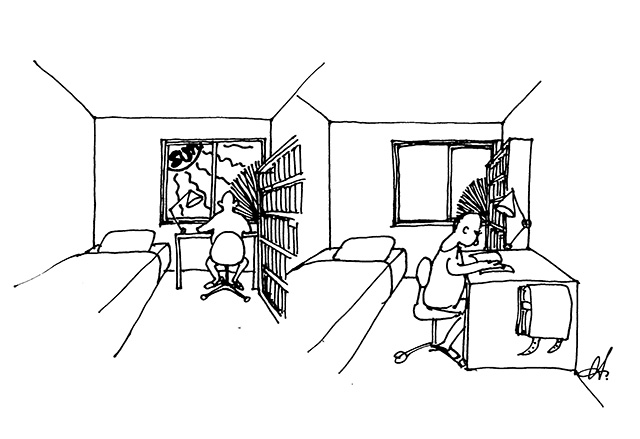

そんな中、親が子のドアを開けて中の様子を見ようものなら「人の部屋に入るな」とか「かぎを付けて」などと言われショックさえ受けることになるのです。部屋を与えるときは無防備に与えず、個室の管理などの約束をして親の覚悟をしっかり持つことが大切なのです。既に個室を与えてしまった場合でも対処法があるのです。親子の関係は間取りだけではなく互いのコミュニケーションが取れることが大切です。それが子ども部屋の机の配置一つで変えられるのです。どの子ども部屋も家の南側にあって、机はその窓側の窓辺に置いている例が多いのです。その何が悪いかと言えば、まずその一つが光線です。窓際は日射がきつく目に非常に悪いのです。さらに窓から見える情景や音が気になり勉強に集中できません。そして最大の問題はイラストのように入り口から見える子どもの姿で、まさに明るい窓に向かって見える彼らのシルエットで、いったいなにをしていたのか、疑心暗鬼にもなります。この不信感がいけません。

机の配置の工夫

子ども部屋の机の配置を変えることによって、親子関係を改善する方法を解説します。机を壁に向かわせることで得られるメリットを説明します。

そこで思い切って机を入り口側の壁に向かわせて置くのです。これならいつも安定した光となり、目の前に壁があって落ち着きます。なによりも入り口から見える子どもの姿は、まるで「おや?お父さん。なに?」などと良い関係になり、次第に子ども部屋のドアは開け放しとなり家族が一体となるのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー