住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

非接触時代の家“炉端”を囲み あえて積極的に交流する?

非接触時代の家“炉端”を囲み あえて積極的に交流する?

【1】新型コロナウイルスで、いかにコミュニケーションを図るかが課題

これからの時代は老いばかりではなく、厄介な新型コロナウイルスと“共存”して生きて行かなければならないこととなりました。

今までもインフルエンザや花粉など家の中に入れたくないものはありましたが、今回は命に係わるばかりではなく、罹ったかどうかも分かりにくく、知らずに暮らし、働く間に人にうつしてしまう恐ろしさです。周知のとおり、これが大問題で、自分を含め、全員を疑わなければならない付き合い方となるのです。いわゆる人との接触どころか、人を遠ざける生活姿勢や行動となるのです。言い換えれば、逢いたくない人や、人と逢いたくなければ“ひきこもることが是”としてできる社会と言えるのです。

こうして人々はますます断絶や分断が常態化し、いつしか孤独な社会となるのでしょうか?そのためにもあえて人とコミュニケーションを取るかが重要となります。人としてどう相手に想いを伝えられるかが大きな課題となるのです。

今、インターネット越しや、ガラスやアクリル越しのコミュニケーションとなっているのですが、同じ空間に居ながら物理的に隔離された人間関係はかえって見えるだけに問題なのです。あのテレビのリモート画面に見るような、ワザとらしくはめ込まれた画像は、小さく視にくく意図的で視るに堪えないのです。最近やっと、生身の実像で、同一画面で視られるような工夫もされ少し安堵感が持てるようになって来たような気もしますが、あえて仕切りのアクリル板を叩き合うお笑いの画は皮肉で興ざめてしまいます。

【2】ソーシャル・ディスタンシングを考慮して、家族や知人と集まる家とは

結局のところ、すべてが誰にも安全にしかも効果的なワクチンが出来るまではこの状態と言うことになるのでしょうが、果たして、もともと罹患の仕組みも、その経緯や症状も様々でその見分けも判明しにくいこのウイルスは、誰にも一撃で留める特効ワクチンが開発されるだろうか?と、疑念を持つのは私だけでしょうか?とすれば、こんな“非接触社会”はしばらく続くのかも知れません。しかし反面、一縷の望みもあります。

ソーシャル・ディスタンシングの名の通り、一定の距離を保って舞台で演じる仕切りのない生の舞台やコンサートと、客席の様子も試みられるようにもなって、バーチャルではない同一空間での“生の共存”が生まれてもいるです。この先さらに“人に感じさせないシールド”ができて、互いの対面接触が出来れば幸いで、あの感染者の医療現場の防護服がさらに進化し、首から上の空調の強風で飛沫などを上に飛ばし回収し、紫外線との併用で顔を防護するような、顔だけのエアーカーテンのようなマスクや、手のみならず全身を極薄強靭柔軟の被膜で覆って温もりのある接触治療ができることが期待されます。

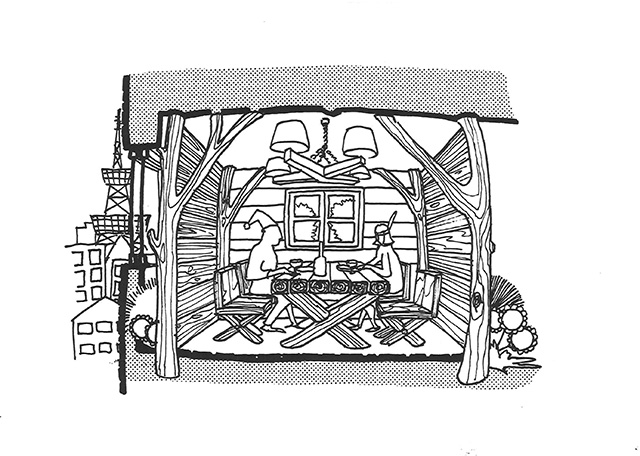

あのステーキハウスのような巨大な排気フードの周りに風のシールドをつくり、そこに人々が集まり、「炉端焼き」団らんスペースをつくるのです。普段、囲われた最小限のデスクに居る家族や同僚が集まり互いの眼や表情を見て、生の声で会話し、一緒に食事をしながら積極的に交流を深めるのです。

耐えがたい時代でありながらこの炉辺から希望が見えて来るような気がします。その上で、普段篭るわが棲家は都市の中においても自然情緒いっぱいの最高の楽しい空間を創造するのです。

【3】非接触時代の家、あえて「風と共に“方丈庵”の棲家」

長い自粛生活から、生きて行かなければならない自粛解除後の“非接触社会”は、その言葉や現実性から仕方がないこととしても次第にこの状態に誰もが言いようのない閉塞感や、一人鬱状態になっている人も多いと言うのです。なるほどその日増しの緊張が永遠に続きようもなく、あまつさえ日常の感染者数増加の情報に、その原因となる働く人や行動的な人や行為に嫌悪感さえ覚え、気分が閉塞して行く自己になっていることに誰もが驚くのです。

【4】昔の知恵を活かした通風を意識した家づくりが重要

厄介な新型コロナウイルスとの共存の時代となり、この非接触時代の生活や住まいとなるのです。世捨て人ならぬ、方丈記の鴨長明の心境に学ぶことなのか?吉田兼好の徒然草55段に学ぶ家の形とするのかも知れません。となればここはあえて積極的にこの事実を取り入れて、「住まいは夏を旨とすべし」の通り、昔の知恵や生活を思い出し“立ち向かう”必要があるのかも知れません。

その知恵こそ、すべて人にも住まいにも“風の通り”(通風と通気=湿気対策)が一番で、人体に優しい数々の合理的な工夫がなされて来たのです。まるで方丈庵のような家の中に居て外に居るかのような風の流れこそが重要なのです。

しかし実際の都市の住まいはと言うと、ベランダ側の窓が1つあれば良い方で、ほとんどが嵌め殺しのガラス窓か、無窓のオフィスや店舗、病院となっているのです。

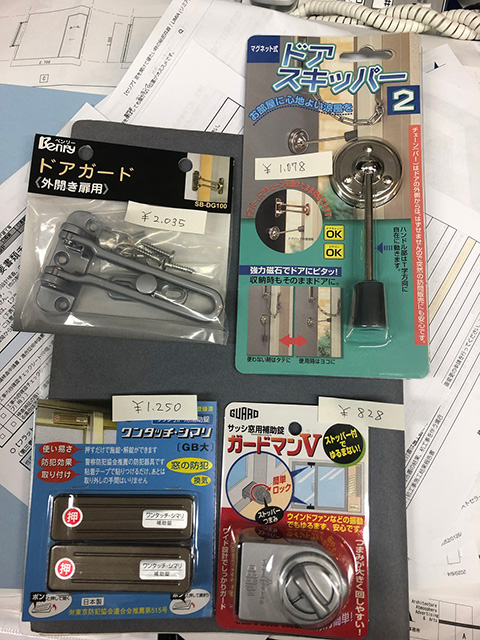

引き違いのサッシがあればその互いを20cmほど開けてロックして、その一方の隙間から給気に、他方を扇風機などで排気にしたり、窓の反対に位置する!玄関ドアをチェーンロックいっぱいに開けて風よび込むなどです。現代はそのドアチェーンを弛ませないための突っ張りや、カットされない強靭なU字ロックなども市販されているのです。

しかしこれも外気に面したドアに限られ、空気が滞る中廊下式のマンションでは汚染された空気が吸引される恐れもあり注意が必要です。新鮮空気を取り入れる先をよく観て、隣の家の換気口やたばこなどの煙などをよく見ることで、いくら換気が必要とは言え、夏は蚊やハエの防虫も重要で、網戸がない場合には、簡易に張り替え用の網を暖簾のように重しを付けて垂らすだけでも効果的です。

【5】都市の住まいでも換気と給気えを重視した「空調システム」

空調設備時代の現代は困ったことに高層マンションなどの住まいにしても、職場も、戸建ての家さえも密閉された高気密の空間となり、汚染された空気が漂いやすいのです。しかもその間取りは空気の流れなど考えてもいなく物や家具も多いのです。そこで、扇風機や送風機で人工的に風を送り出すのです。すなわち汚染された空気を追い出す“強制換気”が必要となるのです。その換気は給気と排気が重要で、家中に風の通りをよくするためには風を追い出す場所と、その排気の位置が重要で、この距離が長いほど部屋全体の空気が排出されるのです。そこで即、エアコンなどが考えられますが、空調と換気はまったく違って、空調は部屋の空気を回して温度調整をするものです。現代の“方丈庵”は贅沢ながらこのエアコンなどの冷暖房と換気の併用となるのです。しかもこの換気は建築基準法で、人がいる「居室」の換気回数が規定されていて、シックハウス症候群からその最低換気回数が決められているのです。(0.5回/1Hなど)

この換気こそ給気が重要で、より新鮮な外気を取り入れなければなりません。“方丈庵”の森や清流の畔のような?外気が欲しいものですが、残念ながら現代の都市の住まいではそうは行きません。家の中の風の通りを良くすると同時に、家の外の状況も調べ、少しでも良さそうな方向の開口から空気を取り入れ、反対側からこのウイルスを追い出し、撃退する考えで、室内の空気を強制的に排気する姿勢が重要となるのです。

そこで現代の都市の住まいにも心身に優しい “空調システム”が必要となるのです。しかもこの思想は電気もない千年の昔からわが国の都市住宅で採用されていたのです。

【6】変わるコミュニティーがストレスを生み出す

- 変わるコミュニティーがストレスを生み出す

- ソーシャル・ディスタンス?などと言う名の通り、人々は接触を遠ざけてテレワークやリモートなどコンピューターが介在するオンラインネットワークによるコミュニティーとなって行くようです。

実際に人間関係にその影響は出ていて、個々の信頼や誤解さらには家族や友人との間にもそのひずみが生じ、職場はおろか医療や介護、さらには教育の現場でもその格差が広がり、知らず知らずのうちに人々を遠ざけ、遠ざけられていてばらばらとなっているようで、あらゆるイベントは無観客となっていて、静寂の中の試合や演技には熱が入らず、視聴者もバーチャルな映像では物足りず、少しずつでもと入場はさせたものの今度は声援も歓声もあげられないと言う大きなストレスを生み出してもいるのです。

演者も観客も先生も生徒も患者や医師、看護師もその時間帯だけはまるで全員で“演技”をしているかのように振る舞い、その場から離れて初めて解放される?と言ったとんでもない現実社会ともなっています。

- 京町屋の効果的な自然換気でウイルスを外へ吐き出す

- こうしてこの疫病は病とは別に人々の心に精神的に大きなダメージを与え続けてもいるのです。問題はこれらのストレスをどのように無くすか、あるいは少しでも和らげることができるかですが、人々は実際に会って集まり、心を開き話し合える場が必須に尽きるのです。

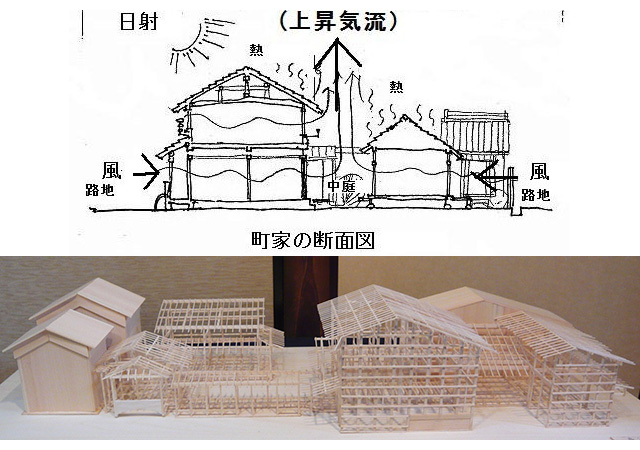

かつて京都の町家で休んでいたとき、家の外は京都特有の無風で暑い日中であったにもかかわらずなぜか風を感じたのです。それも焚かれた蚊取り線香の煙が中庭に向かって流れているのですが、その蚊取り線香をもって他の部屋に行ってみると、皆中庭に向かって流れているのです。後にいろいろと調べてみると、暑い日差しによって瓦屋根が熱せられてそこに上昇気流が発生しその気流が中庭の空気を引っ張り上げ、そのため各室内の空気が中庭に向かって流れていたのです!

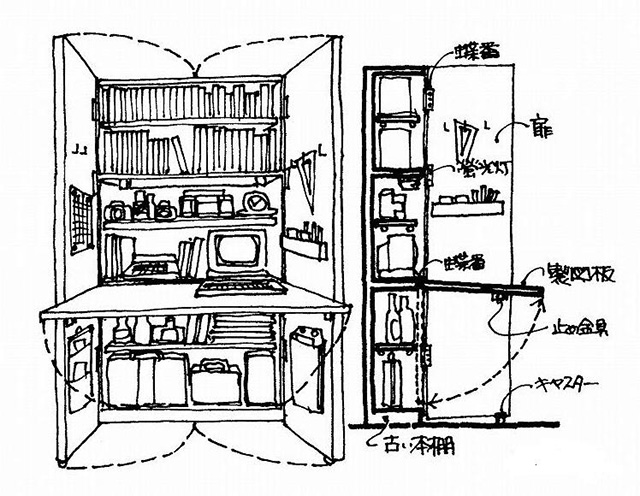

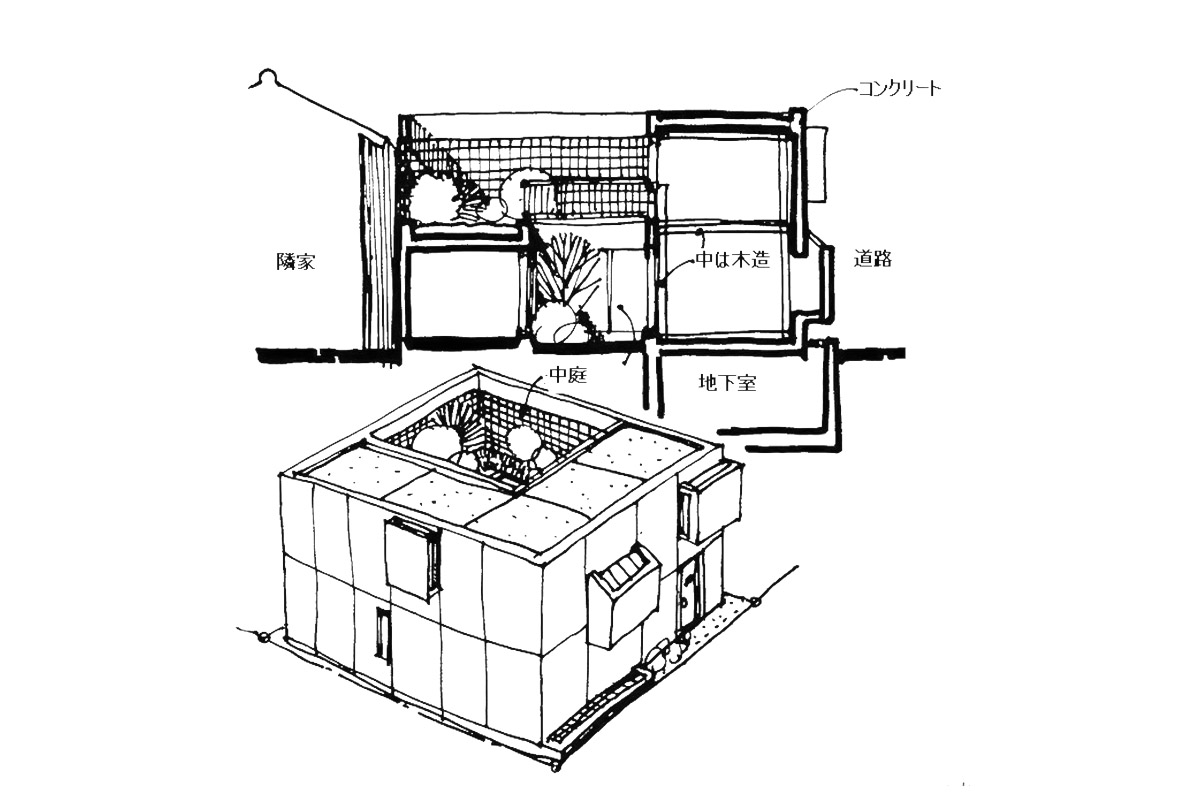

京都の町家は巨大な換気扇?その仕組みは? 模型:町家の断面模型(画:天野彰) 以来私はこの中庭プランニングをいろいろな都市住宅で試しているのですが、大きなイベント会場もこの原理を利用して全体を巨大な換気扇にしてウイルスの混じった空気を空高く噴き出すのです。天井に穴が空けられないときはあの巨大な囲炉裏の換気フードのようにダクトで空気を強制的に吸い上げ排気するのです。

イラスト:殻鉄筋、内中庭式木造セルフディフェンスハウス(イラスト:天野 彰) こうしてプランニングごとに線香の煙で流れを見て、空間に居て、自分自身があの線香の煙のようになって風の流れを読み解くのです。その煙こそがあのウイルスの混じった空気だと見立てるのです。

【7】否接触介護セルフサポート“ホームナーシングユニット”高気密・高断熱で耐震性能が主流の家は快適か?

今こうして改めて住まいや居住のありようを考えてみますとその住まいのプランに限らず集合住宅の形態も、個々は万全の機能や素晴らしいデザインとなってはいるのですがそのすべてが画一的で機械的で何とも冷ややかなものだと思え、虚しく感じるのです。

なるほどわが国のすべての家がかつてに比べ高気密・高断熱で、耐震性能も程ほど強度を増して機能的なものとはなりました。しかしこの最近の住宅ブームで一気に規格が整い?画一化されスマートな住まいの割にそこになんの個性もなくまるで定番のCGによる透けた内部空間ばかりとなり、外観もまるで判で押したようなデザインフォームとなり、街区そのものがまるであの住宅展示場のようになっていてさらに自粛が続き、テレワークや巣ごもり生活が長くなるにつれ、工業化されて品質の良いフレームやパーツまでもが細かく規格化され、その壁材や床やドアなど仕上げやインテリアや設備機器に至るまで機能的で美しいものなのですが、なぜか機械的で冷たいものの思えてくるのです。

せっかく充実しかけた管理組合や支え合う地域のコミュニティさえもなかなかその機能を発揮できずにいるのです。この上さらなる災害などが起こらないようただただ願うばかりです。

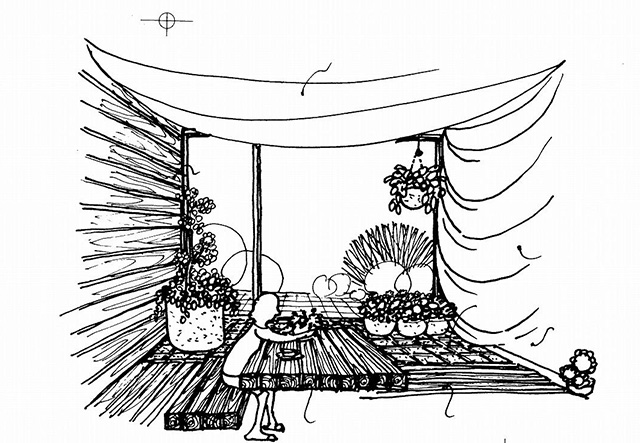

【8】介護老人も介護者もサポートする仕組み

防炎加工のレースや自然素材の布で新たな空間?(画:天野彰) そこにこの厄介な新型コロナウイルスの発生でいやでも皆その画一的空間に人々は押し込められ、あの江戸の裏長屋のような井戸端のような暮らしはとうになく、隣との交流も界隈性もあえて避け、見飽きるようなスマートで画一化されたインテリア空間に閉じ込められることになったのです。>しかしそうした中でも、その画一化された住まいの中で自らで簡単な素材と工夫で覆い隠して、まったく別の優しい空間にすることも可能なのですが、これからもっと大変なのは、住まいも医療や介護現場でもお年寄りや障害のある人々が非接触の時代で遠ざけられ、最悪電子的で機械的な装置の中でその生体反応のみを監視されようとしているのでしょうか?むしろこんな時だからこそ介護対応はあえてもっと丁寧で優しいものとならなければなりません。

とは言え現実に自立が困難で、トイレさえも叶わなくなればどうしても抱き抱え誘導してもらって用を足すまでの介護も必要となります。これが夜間ともなると介護者も度々防護服を着用しての対応ができません。そこで夜間はおむつの生活となります。非接触どころか否接触の時代となっているのです。

そこで昨今言われるのが介護やサポートに介護ロボットが望まれているようです。かといってアンドロイドのようなロボットではますます冷たく寂しいものとなりかねません。

そこでハンドや声、さらにはきめ細かな対応で優しく老人を包み込むような移動介助手段が望まれます。私は元々こうした介護老人のプライバシーや尊厳を守るために20年ほど前から自身に意識があるうちは、自らこの装置を移動させ車いすやトイレ、浴槽にまでとサポートできる顔のないロボット、「ホームナーシングユニット」を研究試作して来ていたのです。

ホームナーシングユニット(画:ビッグサイトの動画) 今こうした非接触の時代にこそ必要となってきているのでしょうか。優しく安全なナーシングユニットにしようと意気込んでいるのですが、こんなさ中、資金面でも大変で苦労をしているのです。

いやな時代ですが、それでも懸命に生きている介護老人と、そして何よりも懸命な介護職員方の為にも、さらなる多くの人々の支援が必要なのです。

【9】「減築」して、そこに老後の為の生きがいと糧を生む!減築で楽しい老後を実現!

やっと訪れた夏休みで夏季休暇の期間も移動外出自粛となり、しかも鬱陶しい長雨でやっと晴れたかと思えば、今度は危険な酷暑の異常気象です。いやがおうでも子どもたちと一緒に長期家に籠ることになり、皆誰もにストレスが溜まり、多くの人が家族や住まいに、普段感じなかった違和感を感じたのではないでしょうか。

子育てが終わった世代は、住まいの不具合が目立ち、使われていない部屋も多くそこが物置化して物が溢れ気になるのですが、この機会にと修理したり片付けようと思うのですが、暑くて元気が出ずまた滅入ってストレスが溜まるのです。ついには思い切って今の家を処分して、駅前の瀟洒(しょうしゃ)なマンションや老人ホームにでも移ろうかなどと考えてしまうと言うのですが、実際はその処分も難しく、相続も税が高過ぎて引き取り手も居ないと言う。なるほど、ウイズ・コロナの時代は住まいに対するニーズも思いも変容するのでしょうか。その結果、都会の住宅は放置され、住宅地が歯抜けのようになり空き家が増えて都心の過疎化が起こるのです。

こうして地方の過疎化のみならず都市でも空家問題は国家的に大きな影を落として空家は不動産ならぬ“負”動産ともやゆされ、国民の持ち家志向の産物であると同時に、持ち家政策のツケでもあるのです。

今や住宅問題は国交省や厚労省の管轄ではなく、自治体と国と情報を共有し、官民一体で考え救済する時代が来たとも言えるのです。これこそ私がかねて訴え続けているわが国にだけ無かった「住宅省」の必要性なのです。

関連記事

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー