住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

風呂敷文化を見直す?!~わが国は風呂敷文化の家?風呂を楽しむ!

風呂敷文化を見直す?!~わが国は風呂敷文化の家?風呂を楽しむ!

風呂敷文化を見直す?!

日本のエコ思想の原点

方丈庵のゆったりくつろぎの浅酌低唱とくればお風呂です。それがとうとうと湧き出る温泉ならなお良く、それも緑の中の露天風呂を愉しむなどと言う粋な入浴の愉しみを、日本人の誰もが心の奥底に秘めているはずです。漫画や映画で大ヒットとなった、阿部寛演ずる古代ローマの設計士がローマ時代の浴場と、現代のわが国の銭湯とをタイムスリップすると言う、まさに意表を突いた東西の入浴文化のコメディ「テルマエ・ロマエ」(原作)のとおり、人類のこの上もない愉しみとして公衆浴場や銭湯の歴史があります。

わが国の温泉の歴史も古く、湯屋や銭湯などは落語や浮世絵などのネタにもなっているなど江戸時代からあり、なかでもそのために用いた風呂敷は銭湯への着替えを包んで持って行き、それを銭湯の脱衣場に敷いてその上で着替えをしたと言われている、まさしく折りたたみが簡単で綺麗なパッケージとバスマット兼用の風呂敷を代表してわが国のエコ思想を私は「風呂敷文化」と勝手に銘打っているのです。

風呂場コミュニティの場

入浴がもたらす交流と癒し

風呂敷はまさに現代の使い捨てレジ袋や不要なパッケージを無くすエコの原点の旗頭ともなっているのです。その包み方もいろいろあってそのむすび方も日本の驚くべき文化ともなっているのです。

実はこの風呂敷文化の思想は、ただ物を自在に包むだけではなく物や人の付き合いを大切にしようとする自然との係わりの、より深いエコの意識で、ものを布で丁寧に包むことは汚れはもちろん、穢れ(けがれ)からも守る意味があり、袱紗(ふくさ)や風呂敷で包むことは渡す相手をも大切にする気持ちを表します。このことは古来家づくりでも大黒柱や床柱などをさらしに巻いて完成まで丁寧に養生するなど大いに大切にされて来たことです。「テルマエロマエ」ではありませんが、古代ローマの浴場とわが国の銭湯の歴史もただ湯に浸かるだけではなく、そこで身なりをつくろい清めるばかりか、怪我や疾患の湯治もし、人々と交流する場、まさしくコミュニティの場でもあったのです。

風呂は家の中の最大の愉しみ!

お風呂への情熱と快適な入浴法

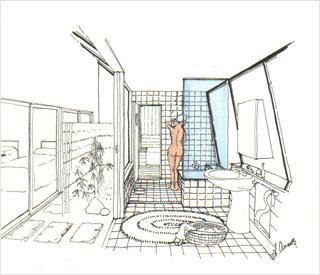

風呂がそれぞれの家庭にできたのはほんの最近のことで、かつての屋敷内の五右衛門風呂などはほんの一握りの豪族のもので、銭湯もない田舎では、家の外でタライに湯をはるか、薪で沸かす風呂場が一般的で、私自身の田舎の生家では庭の離れの小屋のような掘っ立て小屋で、寒風吹きすさぶ真冬も、カンテラの明かりを頼りに震えながら湯に浸かった覚えがあります。その反動からか、私はお風呂が大好きで、私が担当する家の設計では、例え家は狭くても風呂だけは広く大きく贅沢にするように頑張るのです。私自身も秘湯の温泉や、造りの良い露天風呂のある旅館などを探して泊まり、出張で泊まるビジネスホテルでも、かけ流しの温泉や露天風呂のあるところを探して選んで定宿にするほどです。

温泉のお湯は沸かし風呂と違ってぬるめでも“重く”じっくりと体を温めることで、体の芯から温まり冷めにくく、その成分や湯質の違いはともかく腰痛や神経の痛みにも効くような気がします。まさに湯治という由縁です。ぬるめの温泉は「浅酌低唱」ならぬ「泉湯低唱」あるいは「銭湯低唱」を決め込み、鼻歌まじりでゆっくりとお湯につかって身体を休めてみてはいかがでしょう。

暖房もないわが家の古いお風呂では、寒いときは急激に体が冷えて危険です。身体に優しく、しかも芯から温まるぜいたくな入り方があります。浴槽のお湯張りに熱めのシャワーを使って浴室全体を暖めます。シャワーヘッドが振り回されて火傷をしないよう輪ゴムなどをシャワーヘッドの付け根に巻いて摩擦を高めしっかり固定し、浴槽に向け噴射するのです。これによって浴室はまさにミストサウナのようになって暖かく、浴槽にたまるお湯もなぜか柔らかくなります。

最後までお湯に浸かりたい!!

入浴へのこだわりと介護の課題

最近の若い人はシャワー党のようですが、私たち(老人)は確かにお風呂が大好きです。諸外国の老人施設を回っていて彼らと決定的に違うことはお年寄りをお湯に浸けて入浴させると言うことです。これがシャワーで済ませられるならどれほど楽かしれません。

皮肉なことにその為に入浴に手間がかかり過ぎるせいか、職員も忙しく、結局普段の生活が車いす付けとなって、ついには寝たきりのおむつの生活になってしまうとも言われるのです。こうした老人施設には“機械浴”なる言葉があります。お年寄りを寝たままその機械に入れて、蓋をするとその中にお湯が噴流され気持ちよく洗われると言うものです。まるで人間洗濯機のようなものですが、中には横からその中に手を入れてさらに隅々を洗ってもらえるものもあるのです。しかもそうした装置の価額は数百万円もするのです!彼の諸外国の介護専門家たちにこのお話をすると彼らは一様に目を丸くするのです。

おひとりさまでも快適なお風呂

自立した入浴を可能にする工夫

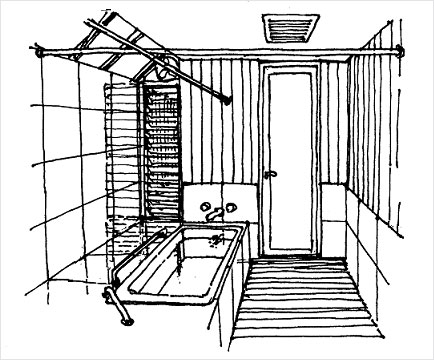

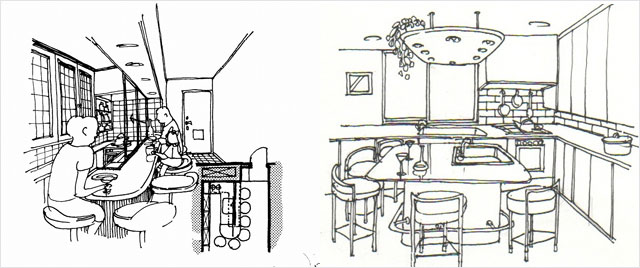

これは何も介護施設だけではありません。家庭でもユニットバスなるものが普及し、工場生産化されあらゆる装置が付いた浴室があります。しかも水を漏らさず現場の施工も最小限で、これもシャワー党の外国人は首を傾げるものです。特に最近はプラスチックのユニットでありながら、内側がタイル張りや石張りのものもあり、さらにはヒノキ張り!などと様々で、私たちも現場で浴室のデザインをすることは少なって来ているのです。しかしリフォームなどでは狭い風呂にイラストのような出窓を付けて壁を押し出すと腕を預けられるだけではなく視覚的にも広くなり、左右のスリットや出窓上部のトップライトから光と風も取り入れられ開放的になるのです。

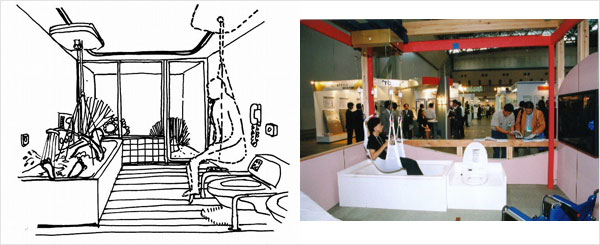

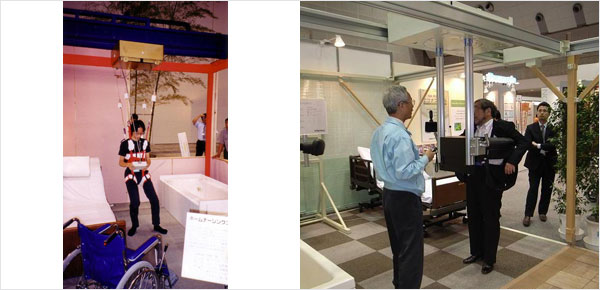

その中で最近関心を持たれるのが老いてわが家で自力でお風呂に入れるか?と言う問題です。お年寄りを吊り上げて回転させそのまま湯船に浸ける装置も貸し出されていますが、中には不安定なものもあり、老いた老人同士では事故も起こりかねません。まさにそこまでして湯に浸かりたいか?とも思うのですが…なるほど他人ごとではなく、私自身蒸し暑い梅雨時や、寒い冬など湯に浸かれなくなったらどうしようかと思う程です。そこで最後までお湯に浸かりたい!さらにはトイレだけは誰の助けも借りずに自力で一人で行きたい!と言った思いからホームナーシングユニットなる、天井で自在に動くトランスファーでわが身をサポートして、トイレに浴槽にと部屋の中を自由に動けるシステムを開発しているのです。

これでプライバシーも確保され、よしんば「おひとりさま」となっても気軽に暮らして行けるのです。

おひとりさまのリフォーム「おひとりさまの家」

自分らしい家で人生を謳歌する

おひとりさまこそ、若返りと将来の希望のために家を建てよ!と推奨しているのです。家づくりはかくも奥が深く、家づくりは体験しようと思えば誰もが体験できて、それこそが人間の創造のよろこびでもあるのです。しかも家づくりは人生を学ぶきっかけともなり、刺激的で最高の娯楽でもあるのです。

こうしたおひとりさまには「意識的なおひとりさま」「結果としてのおひとりさま」、そして「否応なしのおひとりさま」とがあり、「結果としてのおひとりさま」は夫が亡くなったあと、その「面影」や「残骸」の中に住んでいるのではなく、“すべてを捨てて”まったく新しい家を考えるのです。すると自分が自分であることを感じられ、その家づくりの“体験”によって自身の考え方生き方まで変わってくるのです。たとえ夫婦であっても老いて今までの人生と変わってきたら。「おひとりさま」として家を考えるのです。今の家を思い切って大幅なリフォームをするか、建て替えるべきだと勧めているのです。

すると今までと違ってこれからの人生も変わってきて老いの生活も安心なものとなるのです。そのプランづくりでは夫も妻も冷たいようですが、勝手に「おひとりさま」としての自分自身はこれから何をやりたいかだけを考え、書斎やアトリエが欲しい!ゆったりした風呂が欲しい!いや、洗面所を大きくし鏡も大きなものになどなどです。すると妻は生き生きとして美しくなり、夫は溌剌とし元気になるのです。これからの家は家族の間取りではなく、自分の居る“場”を描いていくことです。すなわち今までの「間取り」ではなく「場取り」と言えるのです。

【7】空間を楽しむ「自然な家」

古き良き時代への郷愁

今、単身者世帯増は社会問題となっているのです。ひところ言われたデザイナーズなにがしなど、モダンなデザインの建物や近代的な設備ではなく、震災後、古きよき時代への郷愁のような家の形が望まれているように感じられます。だからと言って耐震や免震構造に執着するわけでもなく、高気密・高断熱でもなく、ごく当たり前の「自然な家」を求める人が多くなったように思えるのです。

復興も地域の生活を生かす防災リフォーム!!

コミュニティを活かす防災対策

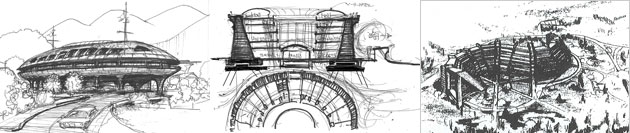

自然な家のリフォーム思考は、街づくりにも言えます。街道に沿って一戸一戸の家や建物が建ち、それらが自然発生的に街や都市が築かれて行く。しかし近代になって、都市計画に沿って道路などのインフラが整備され、そこに建物や住宅が建てられていく・・・、これが新都市の形成。あるいは新興住宅地のでき方でした。

あの阪神・淡路大震災で、あれ程の壊滅的な被害を受けた神戸市街や、もっと古くは東京大空襲など焼け野原になった街でも、それまでの市街を再現するかのように、道路が多少広くされたものの、もともとの街のイメージを残しながら、再興されたことに気付きます。一部の建築家や都市計画家たちはそれを行政の無策だと言いますが私はちょっと違った見解を持っています。たとえ津波などと言う防ぎようもない大災害を受けても、そこに暮らす人々にはそれぞれの思い出の街並みがあり、景色があります。さらに「不動」の権利と地場産業に支えられた生活もあります。固有の権利を尊重し、地域ごとの細かなコミュニケーションづくりが最優先となります。被災した地域の復興も、あるいはこれからの防災強化も、まったく新しいリニューアルではなく、現在の街とコミュニティを生かした防災リフォームと考えるのです。

今を生かす発想

現状を活かした復興計画

地盤が低ければかさ上げし、津波に対しては海の防潮堤や減衰島から護岸。さらには陸上の防波堤と敷地回りの防御壁と何段階にも分けて対処し、その上で各地に緊急避難砦をつくり、さらに最悪の事態に備えた高台避難路もつくるのです。

この“今”を生かす発想もなく、ただ高台移転だけを示していては復興の作業は遅々として進まないのです。そればかりか人々が町から次々と出て行ってしまうのです。住宅や建物のリフォームは、新築とはまったく違う発想で行われます。今そこに在るもの、今ある生活、そこに何が欠けているかを見極め、どこが傷んでいるか、どこを強化すべきかを探り出すことから始めます。結果として、今とは違うデザインや内装になるかも知れませんが、それが最初にイメージされたものではなく、今の家の良さを補修と補強をする考えで、家族のこまごました生活の部分までを知らないと家族に合った真のリフォームとはならないのです。復興の街づくりにも同じことが言えます。

私は建築家は技術やデザインを駆使するだけではなく、建主の不安や疑心暗鬼を理解し、施工者にその旨を伝え予算調整を図る。そんな役割だと思います。設計段階では夫婦や家族の意見調整と地域の協調。現場では建主と施工者との意見調整と、いつも「仲人役」のような役目です。これこそがそこに住む家族と街並みのコミュニケーションづくりとなります。この建築家の真の役割こそがこれからの復興の街づくりに生かされるべきだと思うのです。

関連記事

- 子育ては短く老後が長い!「家は3度建てる」の意味?~これからは「夫婦の家」

- 「夫婦の家」どうつくるのでしょうか?~これからは「夫婦の家」

- キッチンを楽しもう!ちょっとの増築で広くするコツ

- わくわくする色っぽい四畳半?!~老いない四畳半?と小上がり空間の妙!

- 老いの準備 老いない家とは?足腰だけじゃない老いの体験!

- レンガや石積みの家は身を守る家?~冷暖房の時代も「夏を旨とする」!

- 核家族では生き残れない!裏長屋の井戸端に学ぶ~江戸の文化に学ぶ現代の住まいと街?

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー