住宅関連記事・ノウハウ

![]() 2025年4月1日(火)

2025年4月1日(火)

住まいの文化 四季の想いは?

住まいの文化 四季の想いは?

住まいのカタチ?住まい方?その本質!

日本人の住まい観

司馬遼太郎は、日本人は「思想を持たない思想」と言う。確かに政治にしろ、日々の生活、はたまた宗教に至るまでなるほど一途に偏る人を見かけることが少ない。そんな重大なことまでを、多くの人は「付き合いだから」とか、頼まれたから、義理だからと、一見、無思想にも思える言い訳のようなのですが、どっこいそれは信念がないのではないと私は思うのです。それこそ無思想の思想で、周囲とのバランスを考えての思惑が優先し、わが心の許す限りの妥協点を探り協調し、自身は静かにわが理想を求めているのです。

家づくりへの姿勢

その最たることが家づくりではないかと思うのです。すべてがバランスから始まりちょっと個性を出す。しかしそのためか変わり身も早く、思考が周辺との変わらない同じような流行りの家となる。そこに量産住宅、企画型?いや規格型住宅のプレハブ住宅最盛期となったと言う。これは生活、果ては人生の画一化とも言えるのです。これは大変なことです。無思想の思想の住まいの時代となったのでしょうか?幸いなことに、そんな思想と言うかDNAのなせる業か日本人の誰にも「和」があってカタチばかりではなく、本当は思考を含めた思想以上の「心」があると思えるのです。多くの家づくりのお手伝いして培ったものが、デザインによるカタチでもなくインテリアでもなく、行きつくところが自然尊重と、「とき」と「ば」を大切にし、「ハレ」と「ケ」などと言う文化まで生み出したのです。そしてわが国の家には好み以上の「生き方」と「振舞い」の感性もあるのです。それこそ、紛れもない生きる思想とも言えるのです。

専門家の役割

注意すべき点は、住まいの変遷が目まぐるしく、現代建築の専門家が、無思想の建て主に提案した案が即座に迎合されやすく裸の王様にもなりやすいことです。私たち住まいの専門家は、建て主のあらゆる感性を引き出してその感性から本質的な生活思想や思考を引き出し具現化する姿勢が重要だと思うのです。

プランニングのポイント

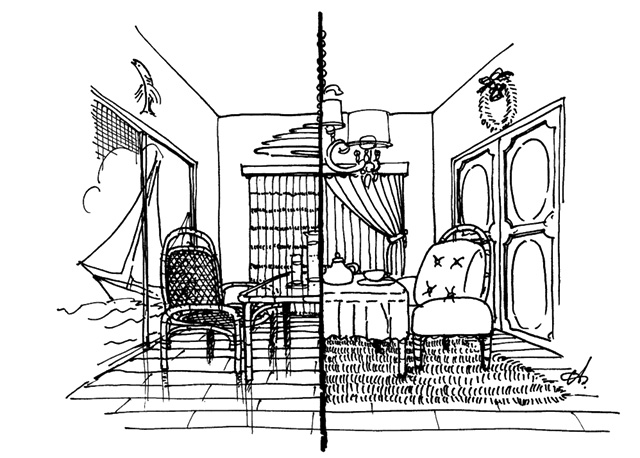

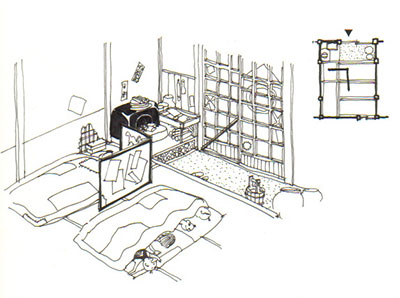

私の場合はもっとリアルで、便利な都市に住む以上、田舎に比べて狭い・高い・遠いを前提として、経済そして職業はその枠と捉え、おおむねのプランをつくるのです。さらに 夫婦別々に互いが思う本音を引き出し、その生い立ちや子を思う心と、親を思う子の心を重視するのです。夫婦一緒ではどちらか一方が迎合して見えなかった本心が引き出され、そこからそれぞれの生活感がヒントとなり、最大公約数的なプランを生み出すのです。結果それがその人、その夫婦、その家族のオリジナルなカタチとなり、それがその家の顔となるのです。個性的なその家の顔となるのです。周りを気遣って巨視的に観て、そこからわが家の細部の色カタチにまで拘るのです。私たち有史以来の家のカタチなのかも知れません。

日本はせまいの文化?

方丈記からの示唆

今、家を考えるとき、住まいの原点を見るとき、私たちにどれほど多くのものを教えてくれたことでしょう。一丈四方、あの四畳半ほどの小さな庵で四季折々や世相、世界いやもっと大宇宙へと誘ってくれるようなのです。実際にその数百年のちに開花する茶の湯で茶室の小宇宙思想は、すでにこの鎌倉の時代に培われていたと言っても過言ではないのです。それにしても鴨長明の生活思想や世界観にあらためて驚かされ、現代の都市の生活に余りにも通じるところが多いことです。

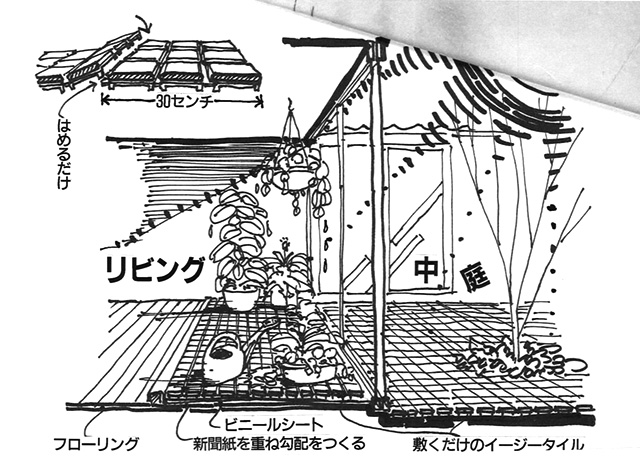

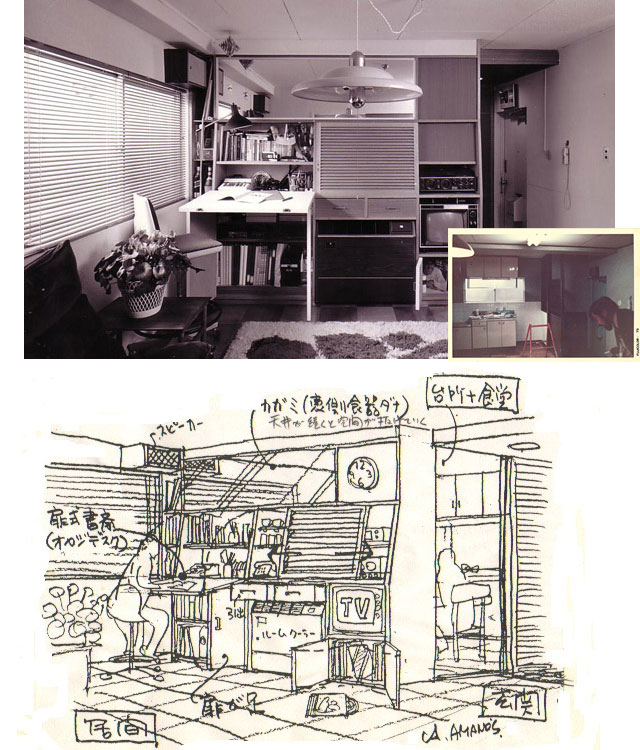

日本の住まいの特徴

私が住まいの設計やリフォームに使う、「マルチフレックス」と「マルチパーパス」の手法はその自由・多面性・多様性の日本の家の姿で原点なのです。それを長明は見事に観察しているまさしく人間・時間・空間だったのです。リフォームの現場で、一戸建てもマンションも、もちろん新築もあらゆる建物も、いったんその要素を丸裸の“スケルトン”にしてワンルームから改めて生活スペースを考え構築する手法なのです。その中で空間は広さではなく、その内容であり、時間と人間の動きを考える。大きな家はその移動と人間関係、経済が大変となる。では、と長明のしたように郊外のはるかかなたに引っ越せば家は広くなるものの世間が狭くなる。狭さの三すくみなのですが、結局都市で職を求め、楽しく住みたい現実の生身の家族には、その「狭苦しさ」から「苦」を取り去り「楽」にし、さらに「楽しく」すればいい。私の“狭楽しく住む”の発想となるのです!これこそが建築の「マルチフレックス」(多重性)と「マルチパーパス」(多目的)の手法で、実際にわがアパートやマンションで試したことですが、これこそ方丈記から私が学んだ感性だったのです。なんと鴨長明は現代の都市での複雑かつ狭い家の生活術、いや哲学を暗示していたと改めて思うのです。

伝統とは名ばかりの継承的模倣が多く真の価値観が失われた?

海外からの疑問

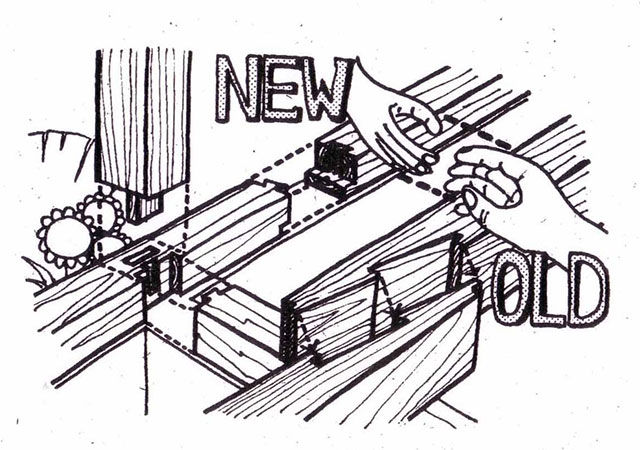

海外の建築家仲間と話す時、よく問われることは、かつての日本の住まいや文学から見る風情や本質はなぜ今の住まいに継承されていないのかです。欧米ではこの形態的承継がされ装飾の文化が醸成されたのだと言う。アールヌーボウか近代化と、しかもそのことに彼らが辟易としていることを妙に納得したのです。このことは現代の日本に残る古建築や茶室に見る真の継承とは違って、同じく欧米のモダニズムやインテリアに見る模倣のぎこちなさや、ときに軽薄とさえ思える、「和」のかたちがとり入れられ、そこに急激な近代化と欧米スタイルの家や建物となっているのです。桧の家を代表される日本の家、木舞壁や漆喰の本物の組成、素材感のブームとなり改めて、枘差(ほぞさし)木組みの構造の原点もっと言えば自然との一体化の原点もが見直される時が来たのだと私は悦にいっているのです。そして日本の住まいは高度経済成長のせいで量産化され、さらに都市化が進み防火や冷暖房の対自然の住まいへと様変わりをするのです。

失われた伝統技術

今改めてなぜ気候風土と真っ向から異なる西欧式の家が今のわが国の家の主流となったのかを考えてまとめてみますと、大いに官僚主義による経済、金融そして税制によることが分かりますが、戦後の“取りあえず”の掘立小屋から公団住宅や文化住宅など、圧倒的優位のGHQ思想と、急激に始まった都市集中の無策な国土政策によるものです。市民はやはり“取り合えず”の「持ち家思想」となり、分譲住宅は高層化され結果、区分所有なる訳の分からない権利に縛られ、今日に至っているのです。今、私たちは改めて変わらぬ気候風土の中で日本の家の思想と文化を取り戻す義務があるのです。これこそ経済成長を遂げた大人たちの本当のレガシーと思うのです。極寒多湿の白川郷の高断熱高通気の何百年も持つ集合住宅の合掌造りの知恵、ワン・スパンのユニバーサル・プラン方丈庵。そして驚くべき千年以上も後の世に伝える収蔵庫正倉院の知恵。

京都にいって同時に現実の世とのギャップを感じる

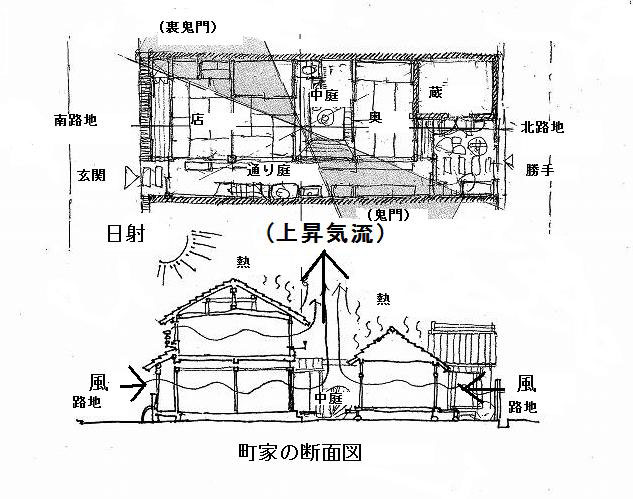

町家の知恵

その町家には都市住宅の1,000年の歴史とも言うべき工夫と生活の知恵があることに驚くのです。ここの町家のプランニングは路地と路地裏を通り抜ける通り庭を軸に、それに接して植栽や坪庭があり、それらをはさんで次の路地の向こうにまた住ブロック群が整然と続くのです。現代都市計画手法の先端的な住居形態とも言えるのです。しかもその住まいの居住性は、路地と路地裏としか外部に接していないこの密集住宅の町家は、多湿なわが国の気候と、京都盆地の独特の暑さの中で、さぞかし風の通り難い住みにくそうな家と思いきや、無風状態の中でもなんと家の中を中庭に向かって微かに風が通るのです。

自然の力を利用する

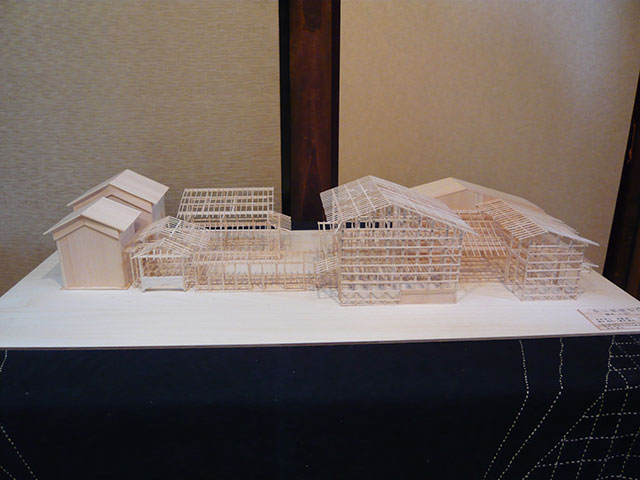

これを平面図と断面図で詳しく検証してみると、なんと家そのものが中庭を軸にある工夫がなされていることが分かるのです。その町家の断面とは中庭の前後の瓦屋根が灼熱の太陽で熱せられて上昇気流を起こしていることが分かります。するとそれに吸い上られるように中庭の空気が上昇し、中庭の気圧が負圧となり四方の室内の空気を呼ぶのです。これが全方向通風です。まさしく家全体が自然の換気扇となっているのです。私はこの原理を検証するために、模型をつくり屋根を黒のモザイクタイルなどを張り、白熱灯で温めると、なるほど室内の線香の煙がすべて中庭に向かって一斉に流れ始めることを確認しました。

セルフディフェンスハウス

一見、閉鎖的に見える京の町家は、夏暑く冬寒い盆地の京都の気候と地形を生かした科学的な工夫と、都市の防火対策もなされたセルフディフェンス・ハウスなのです。

雨露を凌ぎ風を呼び込む「家」

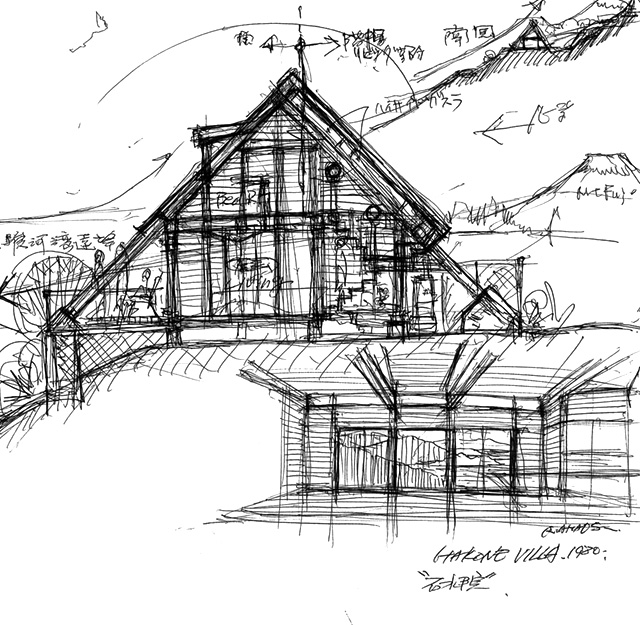

「傘の家」とは

現代こそ高気密外断熱の家となり窓は小さくしかも箱の家となっているのですが、これは明治に始まりさらには戦後の西欧式壁の家となり、造りやすい寛敏なベニヤの家となっているのです。その間わずか100年にも満たない欧米式の家で、柱と梁と屋根だけの伝統的軸組の家は貴重な特別な家となっているのです。今この軸組の桧(ひのき)の家がなぜか西欧や急激に経済成長したアジアの富裕層に大人気となっているのです。これこそ本質的な家の価値が世界的に見直されて来たのだと私は悦にいっているのです。今改めてなぜ気候風土と真っ向から異なる西欧式の家が今のわが国の家の主流となったのかを考えてまとめてみますと、大いに官僚主義による経済、金融そして税制によることが分かりますが、戦後の“取りあえず”の掘立小屋から公団住宅や文化住宅など、圧倒的優位のGHQ思想と、急激に始まった都市集中の無策な国土政策によるものです。市民はやはり“取り合えず”の「持ち家思想」となり、分譲住宅は高層化され結果、区分所有なる訳の分からない権利に縛られ、今日に至っているのです。

日本の家の原点

今、私たちは改めて変わらぬ気候風土の中で日本の家の思想と文化を取り戻す義務があるのです。これこそ経済成長を遂げた大人たちの本当のレガシーと思うのです。極寒多湿の白川郷の高断熱高通気の何百年も持つ集合住宅の合掌造りの知恵、ワン・スパンのユニバーサル・プラン方丈庵。そして驚くべき千年以上も後の世に伝える収蔵庫正倉院の知恵。今私たち建築家は「桧の家」などと口や形で形骸化はするものの、果たしていまだ本質を具現化できているのでしょうか?改めて食う寝るところ棲むところの熊さん八さんの江戸の裏長屋四畳半のホンネの住文化と都市文化の偉大さが懐かしいのです。

関連記事

- 生かすか壊すか?これからの住まいは想像力が大切!

- 生きるためのリフォーム 住まいの思想とは?

- 天野彰~同居を改めて考える「二世帯住宅」はどうなった?

- 夫婦の家 住まいは子育てではなく“夫婦”育て?!

- 「木の住まい」が一番 木の薫りは人と地球を守る!

おすすめ特集

人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!

注文住宅のハウスネットギャラリー

注文住宅のハウスネットギャラリー